Szenebericht Wien: Paul von Pauls Jets zeigt uns seine Stadt

Wo steht Wien heute? Brodelt der Untergrund? Ein Szenereport von einem, der’s wissen muss.

Vor zehn Jahren bäumte sich in Wien eine Welle auf, die kurz darauf auch über Deutschland und die Schweiz hereinbrach. Nach Höhepunkten in den 70er- und 80er-Jahren feierte Austropop einen ungeahnten dritten Frühling. Ähnlich wie die Ikonen des Britpop bezogen sich Acts wie Wanda, Bilderbuch und der Nino aus Wien ganz dezidiert auf ihre Herkunft, füllten damit die größten Arenen und ließen die österreichische Hauptstadt zu einem mysteriösen Sehnsuchtsort werden. Wo steht Wien heute? Gibt es ein Leben nach dem Hype? Brodelt der Untergrund immer noch oder wieder? Ein Szenereport aus einer der spannendsten deutschsprachigen Städte von einem, der’s wissen muss: Paul Buschnegg von den hervorragenden Art-Indie-Poppern Pauls Jets hat sich für uns umgeschaut.

Um den Wien-Hype zu verstehen, muss man die Ohren spitzen: Ausgehend vom Indie-Sender Radio FM4 entwickelte sich hier bereits ab Mitte der 90er-Jahre ein Bewusstsein für selbstgemachten Pop, bei dem Ecken und Kanten ebenso zum Programm gehören wie eingängige Melodien. Künstler:innen wie Clara Luzia, Gustav oder Sex Jams werkelten schon lange vor Wanda und Bilderbuch unterm Radar des Mainstreams. Und dennoch: Durch den Erfolg dieser Big Player eröffnete sich eine neue Bühne – für etwas, das seither mitunter stolz als sogenannter „neuer Austropop“ bezeichnet wird. Während über Nacht Ambros, Danzer und Fendrich wieder auf heimischen WG-Partys liefen, wurde österreichische Musik in Deutschland zum Gütesiegel auserkoren, zur Marke. Doch wie sieht das heute aus, ein Jahrzehnt nach der Hysterie? 2023 prägt eine andere Generation ein verändertes Pop-Verständnis. Nach Pandemie, angebrochener Klimakrise und einem Krieg am Rande Europas sprechen junge Menschen eine andere Sprache. Eine, die Genregrenzen genauso wie politische Subversion beiseiteschiebt und die Lücken mit Materialismen („Ich will Immos, ich will Dollars“, singt Nina Chuba) und Hyper-Authentizität („Ich war noch nie verliebt“, singt Paula Hartmann) auffüllt.

Der Hype um Wien scheint dabei sogar verstärkt; im Rap, dem Rock’n’Roll unserer Zeit, ist die Donaustadt regelmäßig bewusst gewählte Kulisse. „Gläser aus Kristall, Secco kalt, Aussicht über Wien“, rappt Verifiziert auf „SOS“. Auch Eli Preis und Yung Hurn romantisieren ihre Heimatstadt bei jeder Gelegenheit. Spätzünder Bibiza stilisiert sie sogar zur verkitschten Fratze, wie man auf dem unlängst erschienenen Album WIENER SCHICKERIA hören muss. Berlin ist hier schon lange nicht mehr Endstation Sehnsucht, und Wien scheint eine neue, seltsam „neureiche“ Identität zwischen Zu-zweit-auf-Ateliertoilette-Gehen und Miet-Teslas gefunden zu haben. Klingt alles also erst mal schrecklich, wäre Wohnraum in Wien nicht dank all der Gemeindewohnungen noch recht leistbar. Aber wir müssen die Stadt ja nicht gleich lieben. Sagen wir mal, Wien ist gerade interessant. Deshalb genug der Theorie. Lasst uns zur Praxis übergehen und gelassen im frisch gestärkten Hemd in die Stadt spazieren, Schaufenster anschauen, guten Kaffee trinken und darüber nachdenken, ob das Dorf, wie es manchmal ob seiner Überschaubarkeit genannt wird, dem andauernden Hype gerecht wird. Was bist du, Wien? Und wo stehst du mit deiner Kunst?

Der erste Bezirk

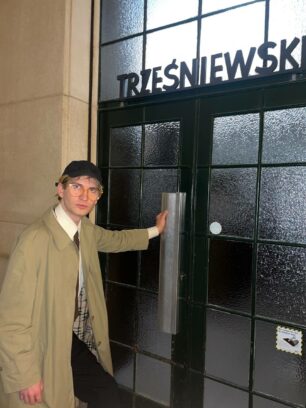

Ich schlendere den Graben entlang, ein Hauch von Italien liegt in der Luft, es ist Sommer. Zwischen all den umherschwirrenden Touris und den Luxusboutiquen links und rechts tauche ich ab, und die Sinne schärfen sich. Wie schön, die Pestsäule, denke ich, neben ihr fühle ich mich leicht. Ich biege in die Dorotheergasse ab. Hier befindet sich der Trzesniewski, ein Imbiss. Ich trete ein und bestelle zwei Brötchen und einen Pfiff Bier. Die Zeit scheint hier irgendwo in den 60er-Jahren steckengeblieben. Nicht in den schrillen 60s Kaliforniens, eher in den fahlen 60ern eines grauen Wiens am Rande des Eisernen Vorhangs. Ja, Wien war nicht immer eine so bunte, kosmopolitische Stadt wie heute. Es heißt, dass erst die 80er-Jahre und Lokale wie das U4, die Blue Box und die heute noch bekannte Bizi Pizza eine neue Ära einläuteten. Eine schrille, bunte Ära, die heute so laut nachhallt. Hier, im Trzesniewski, merkt man davon jedoch nichts. Dennoch hat hier alles begonnen – vielleicht nicht im Imbiss, aber überall drumherum. Der erste Bezirk steckt voller Geheimnisse; die Stadt ist hier am ältesten, und auch wenn man manchmal durch die Linse der Ironie schauen muss, um hier Spaß zu haben, geht nirgendwo anders in Wien derselbe Geist umher. Ob reich oder abgefuckt, Touri oder Dandy, hier am Graben verschmelzen die Menschen unter der Sonne. Am schönsten ist es nachmittags, unter der Woche. Ein Spaziergang vom Stubentor, die Wollzeile hinauf (ins Ellas auf ein griechisches Bier), oder die Weihburggasse entlang (mit einem Stopp im Kleinen Café) ist nie verkehrt. Dann über den Stephansplatz hasten, den Graben rauf (eine Cola im Meinl kaufen) (dort exotische Nudeln bestau- nen) (aufs Klo gehen) (unter der Schranke durchklettern natürlich) – dann über den Heldenplatz schlendern, an der Hofburg vorbei, auf die Ringstraße zusteuernd. Wenn die Welt untergeht, so sagt man, tut sie das in Wien 20 Jahre später.

Zwidemu

Hier, auf der anderen Seite der Ringstraße, zwischen den zwei Museen, befindet sich das Zwidemu. Inmitten der zwei Prunkbauten im Stil des Historismus treffen sich abends Teenies und trinken Wein aus dem untersten Regal. Dazu Musik aus Bluetooth-Boxen und der süße Duft der Cannabisblüte. Die kunstvoll angelegte Gartenanlage mitsamt penibel gestutzten Büschen und barocken Brunnen haben sich Teenager Mitte der Nullerjahre angeeignet. Cornern ist in Wien sonst eher unüblich. Hier, im Schutz Kaiserin Maria Theresias, die gutmütig über dem Platz thront, übt man sich darin. Unter 18 ist der Eintritt in die Museen, die den Platz von der Hektik der Stadt abschirmen, frei – man kann sich also berauscht die Dinosaurier oder Pieter Bruegels „Turmbau zu Babel“ ansehen, wenn man jung genug ist oder sich ein Ticket leistet.

Aneignung von Rasen und öffentlichem Raum ist in Wien nichts Neues – in den 80ern protestierte die Jugend im nicht weit entfernten Burggarten für eigene Kulturzentren und liefert sich hier kleine Straßenschlachten mit der Polizei. Damals ist es noch verboten, die Rasenflächen der Bundesgärten zu betreten. Nina Hagen schließt sich 1979 den Protestierenden an, als sie ein Konzert in Wien gibt. Auch Zwidemu wird während der Corona-Zeit zum Politikum, als Jugendliche sich hier treffen, obwohl die Regierung es untersagt. Ich schließe die Augen, lasse mich ins Gras fallen und höre den Global Deejays Remix von Scott McKenzies Hippie-Hymne „San Francisco“. Ein paar Teenager mit bunt gefärbten Haaren sitzen etwas entfernt von mir mit Eristoff-Fläschchen im Kreis und spielen Uno. Ich stehe auf und verlasse Zwidemu, spaziere den Schotterweg stadtauswärts.

Der siebte Bezirk

Nun betrete ich den 7. Bezirk, das Reich der E-Scooter. Im Takt der Ampel zischen hier, neben dem beliebten Museumsquartier, Jugendliche auf elektrischen Rollern vorbei, die Mariahilferstraße hinauf. Es lohnt sich, auch einen zu holen und diesen angesagtesten aller Bezirke aus der Distanz der Geschwindigkeit zu betrachten. Denn der Bezirk-Neubau lebt von ihr. Die Zeit, das Tempo nimmt hier Gestalt an. Ich rolle ein bisschen herum und schaue. Ein Mädchen mit Fanta-Mango in der einen und Babypudel in der anderen Hand stampft in Plateau-Crocs die Burggasse entlang, vorbei an einer Pizzeria, die auch eine Galerie sein könnte. Sie dampft eine E-Zigarette und summt dabei Madonnas „Hung Up“, während der kleine Pudel unruhig in ihrem Arm hockt und mich anstarrt. Ich kollidiere um ein Haar mit einem aus dem Nichts auftauchenden Lieferando-Fahrer, weiche abrupt aus und streife einen geparkten Tesla. Ich steige schnell ab und gehe zu Fuß weiter. Die Burggasse und die Neubaugasse zählen zu den beliebtesten Straßen im Siebten. In einer Seitengasse, der Zollergasse, liegt das Café Europa. Seltsam gekleidete Gestalten stehen wie immer davor. Das Europa ist wie ein McDonald’s. Nicht nur weil es fast immer geöffnet hat, sondern weil es ein so beliebter Treffpunkt ist. Es geht zu wie an einer Autobahnraststätte, wenn eine Schulklasse ankommt. Anstatt Happy Meal gibt es aber Espresso Martini oder Negroni. Viele hier studieren Kunst oder stellen selbst eine Art Kunstfigur dar; im Europa lassen sich die avantgardistischsten Outfits und Frisuren der Stadt bestaunen. Wie in einem Theaterstück setzt man sich in Szene, ja, man ist die Szene – und das Europa Bühne und Zuschauerraum zugleich. Manch eine bekannte Gestalt pludert sich nachts auf oder tut zumindest so, denn ohne Pose wird es hier schnell langweilig. Auch das ist Wien, und wer Action sucht, findet sie an manch einem schläfrigen Tag nur hier, wo man auch weit nach Mitternacht noch Essen bestellen kann. Ich rauche aber heute nur eine Zigarette vor dem Lokal und sage irgendjemandem, dessen Namen ich unglücklicherweise vergessen habe, Hallo und gehe dann weiter, stadtauswärts, Richtung Gürtel hinauf.

Das Venster

Der Gürtel, so heißt es, ist die Ringstraße der kleinen Leute. Die mehrspurige Fahrbahn trennt die sogenannten Innen- von den Außenbezirken. Auch die U6 fährt hier, die von manchen Wiener:innen mit einer Geisterbahn verglichen wird. Warum? Hier endet die wohlstandsverwahrloste Arthouse-Bubble und der Teil der Stadt beginnt, der dem fluiden Vielvölkerstaat der Habsburger um 1900 näherkommt, als das mit Kaiserin Sisi und Gustav Klimt immer wieder heraufbeschworene Bild, Gold in Gold. Hier am Gürtel, dieser seltsamen Grenze, ist es dreckiger und die Menschen haben unterschiedlichere Geschichten, die mitunter von Flucht, Sucht und sozialer Isolation geprägt sind. Genau hier, am Gürtel, haben sich über die Jahre eine Reihe von Lokalen angesiedelt. In den meisten von ihnen spielt es täglich Live-Musik. Chelsea, Kramladen, Weberknecht und das Rhiz sind die bekanntesten, das interessanteste ist aber vielleicht dieses: Das Venster99, auch Venster genannt. Es ist heruntergekommener als die anderen Lokale. Das Bier ist billiger und die Bands, die hier spielen, roher und schwieriger auf Social Media zu finden als anderswo. Früher war das Lokal ganz dem Punk verschrieben, HGich.T spielte hier eine ihrer ersten Shows in Wien. Heute gibt es immer öfter Stoner, Postpunk und Indie-Partys.

Eine ganz neue Szene junger Indiesleaze-Bands trifft sich hier regelmäßig zu selbst organisierten Festen, bei denen die meisten im Publikum in irgendeiner Form selbst Bands mit den Menschen ringsum haben. Laundromat Chicks, Salamirekorder oder Topsy Turvy heißen einige der jungen Gruppen, die unter dem medialen Radar in DIY-Manier Indie-Rock verkörpern, wie ich immer dachte, es gäbe ihn lange nicht mehr. Ich trete ein, schiebe mich durch eine Gruppe Teenager zum Hinterraum, wo gerade ein Konzert im Gange ist. Ein Keyboarder mit nassen, langen Haaren sitzt am Bühnenrand und entlockt einem alten Casio spitze, fanfaren- artige Klänge. Um ihn herum schwanken Menschen, angetrieben vom Beat der Drummerin. Ein lockiger Boy, bestimmt noch in der Schule, singt etwas Schönes aber Unverständliches. Hier muss man bleiben, denn das Herz schlägt plötzlich höher.

Der Prater

Am nächsten Morgen wache ich auf und spaziere in den Prater. Ich meine nicht den Vergnügungspark Prater, ich meine den alten Auwald nebenan. Wenig hat sich hier verändert, seitdem ich dort einmal in die Volksschule gegangen bin. Die Kastanienbäume links und rechts säumen die Hauptallee seit fast 300 Jahren. Zwischen den Farnen und Blätterdächern verbergen sich die unterschiedlichsten Gestalten. Denn der Prater versteht es, jeden und jede gleichsam feierlich zu empfangen. Egal, wer man ist, man chillt, spaziert, lässt sich treiben. Früher war die schnurgerade Allee zwischen Praterstern und Lusthaus als Verbindung der kaiserlichen Jagdreviere Augarten und Prater gedacht. Die Donau war noch nicht reguliert und das Gebiet Schwemmland. Heute spazieren hier keine Kaiser mehr; vor allem Jogger und Fahrradfahrerinnen nutzen das Erholungsgebiet. Ich raste mich auf einer Bank aus, während zwei Nordic-Walker an mir vorbeiziehen, in ein Gespräch vertieft. Der Schweiß perlt ihnen von den reflektierenden Sportbrillen ab und tropft auf den Boden, der von dunklem Rindenmulch bedeckt ist. Als Nächstes traben ein paar Pferde vorbei, die eine Kutsche ziehen. Mir gegenüber liegen müde ein paar Tennis-Plätze. Ich schaue durch den Zaun lange einem Doppel zu, dann nehme ich einen Schluck Cola, stehe auf und spaziere weiter. Am Ende der Allee liegt das Café Lusthaus. Wenige verirren sich bis hierher, obwohl der Prater dort am schönsten ist. Hier erst zeigt sich die mystische Wirkmacht des Auwaldes. Es ist dieser lichtdurchflutete grüne Fleck am Ende der Allee, wo der Park zum Dschungel wird. Das sumpfige Lusthauswasser, die versteckte Kirche Maria Grün, die entlegene Grafenwiese. Hier endet die Stadt, obwohl sie außen weitergeht. Ich bleibe schließlich vor einem Tor stehen, hinter dem Pferde grasen. Es ist, wie immer, verschlossen. Meist endet mein Spaziergang hier, am Eingang zur Galopprennbahn Freudenau. Ich schaue durch die Gitterstäbe und wünschte, ich könnte wie Ant-Man hindurchschlüpfen, um dieses mir unbekannte Stück Erde zu erkunden. Manchmal male ich mir aus, was dort sein könnte. Im Hintergrund erklingt Georg Danzers „Weiße Pferde“, dieser hypnotische wie furchtbare Austropop-Song. Ich löse mich auf, verpuffe mit dem Knallen eines Sektkorkens und lasse mich wegtragen, vom Wind. Weg aus diesem Wien, diesem Österreich, in ein anderes, vielleicht schöneres Land.

Unser Autor Paul Buschnegg gründete 2017 zusammen mit Bassistin Romy Jakovcic und Drummer Xavier Plus die umjubelte Indie-Pop-Band Pauls Jets. Bereits fürs Debüt ALLES SONGS BISHER (2019) gab es bei uns die Höchstwertung von sechs Sternen; ihr drittes Album JAZZFEST wurde Platte des Monats im Musikexpress.