Kanye West

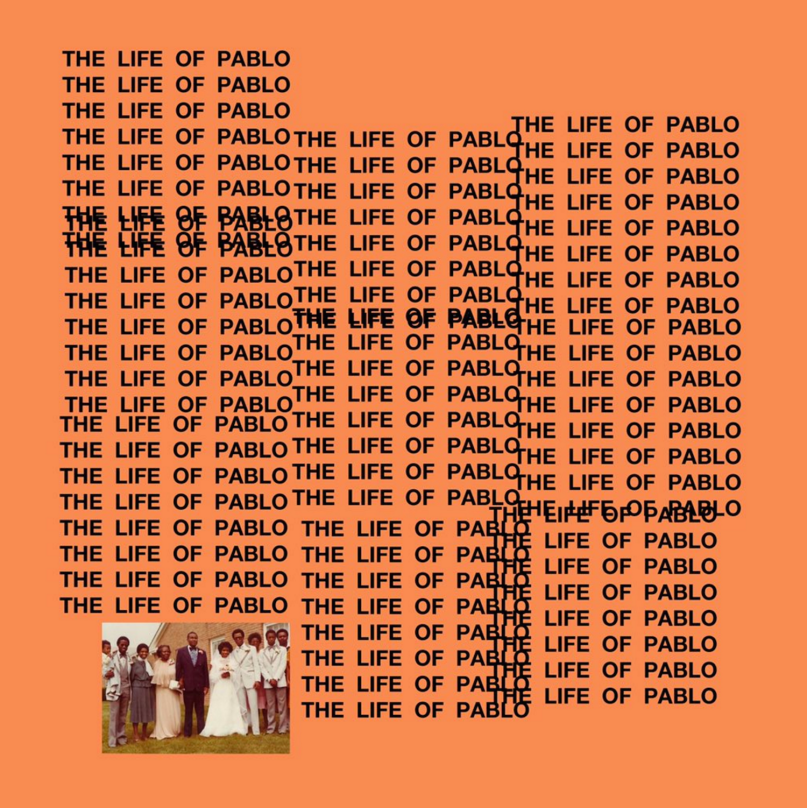

The Life Of Pablo

GOOD/Deaf Jam/Tidal

Kanye West hat den HipHop auf seinen ersten sechs Alben durchgespielt. Jetzt macht er es auf einem einzigen nochmal.

Wir konnten THE LIFE OF PABLO wachsen hören. Seit Kanye West am Silvestertag des Jahres 2014 „Only One“ veröffentlicht hat, diese kitschige Ode an seine Tochter (und seinen AutoTune-Regler), durchlief die bloße Idee dieses Albums, ohne dass es überhaupt existierte, immer wieder unterschiedliche Phasen. Die Liaison mit Paul McCartney kam und ging wieder, genauso wie fünf Albumtitel, acht verschiedene Fotos möglicher Tracklists und sieben neue Songs, die es gar nicht erst auf TLOP geschafft haben.

Das Resultat klingt, wenig überraschend, genau wie sein Schaffensprozess: nach Chaos. Man sollte nicht erst versuchen, diesem Album einen konzeptuellen Überbau anzudichten, wie er beispielsweise die Trauerplatte 808S & HEARTBREAK umrahmte. Es gibt keinen. Die 18 Stücke, die Kanye West nun in die Welt gestolpert hat, sind nicht „seine Gospelplatte“, wie er selbst behauptet – es wird mindestens genauso viel gedisst wie gebetet. Sie sind vielmehr ein Zustand, eine weitere Zwischenstufe in diesem undurchsichtigen Gewirr aus vielen Ansätzen, die sich nicht ergänzen wollen. Die Stücke von TLOP möchten zu viel auf einmal sein, aber weil es nunmal Kanye-Stücke sind, kriegen sie das selbst auf dieser Platte irgendwie hin. Yeezy ist nunmal zu gut zum Scheitern.

THE LIFE OF PABLO nimmt im Œuvre Wests dennoch eine Sonderstellung ein: Es ist das erste Album, das seinem Schaffen nichts Neues hinzufügt, dafür aber umso gieriger bei seinen Vorgängern wildert: „FML“ ist auf die gleiche wunderschöne Art weinerlich wie 808S & HEARTBREAK, „Facts“ so bissig wie der Labelsampler CRUEL SUMMER, „Freestyle 4“ düster und minimalistisch wie YEEZUS. „Waves“ teilt sich seine poppige DNA mit einigen GRADUATION-Songs. Und all das ohne mit der Wimper zu zucken auf einen Haufen zu werfen und zu meinen, das werde schon funktionieren, zeugt vom dekadenten Größenwahn, der schon MY BEAUTIFUL DARK TWISTED FANTASY zur Ausnahmeplatte gemacht hat.

Die größten Momente überlässt West dabei meist seinen Gästen: Wenn die liebliche Stimme von Frank Ocean die harte Schale des AutoTune-Massakers „Wolves“ aufbricht, ist das perfekt. Wenn sich der junge Rapper Desiigner schlaftrunken durch „Father Stretch My Hands“ rüpelt und dabei klingt wie die nicht nervige Variante von Future, ist das perfekt. Wenn wir urplötzlich Arthur Russells Gesäusel hören, das mit Samthandschuhen in den Beat von „30 Hours“ verbaut wurde, ist das sogar einer der schönsten Kanye-Geniestreiche überhaupt. Selbst die dämlichen Momente, für die West immer noch selbst sorgt, verzeiht man ihm: siehe Taylor-Swift-Diss auf „Famous“, siehe Maria-Joseph/Kim-Kanye-Vergleich auf „Wolves“. All das ist wunderschön.

Zusammen ergibt es nur (noch) keinen Sinn. Muss es auch nicht. Kanye West hat sich einen Status erarbeitet, er darf uns so etwas kommentarlos vorsetzen. Woran sich eines Tages eh keiner mehr erinnert, sind Tweets, Shitstorms, krude Events im Madison Square Garden. Was bleibt, sind Alben. Dieses besonders.