John Grant

Boy From Michigan

PIAS/Bella Union/Rough Trade (VÖ: 25.6.)

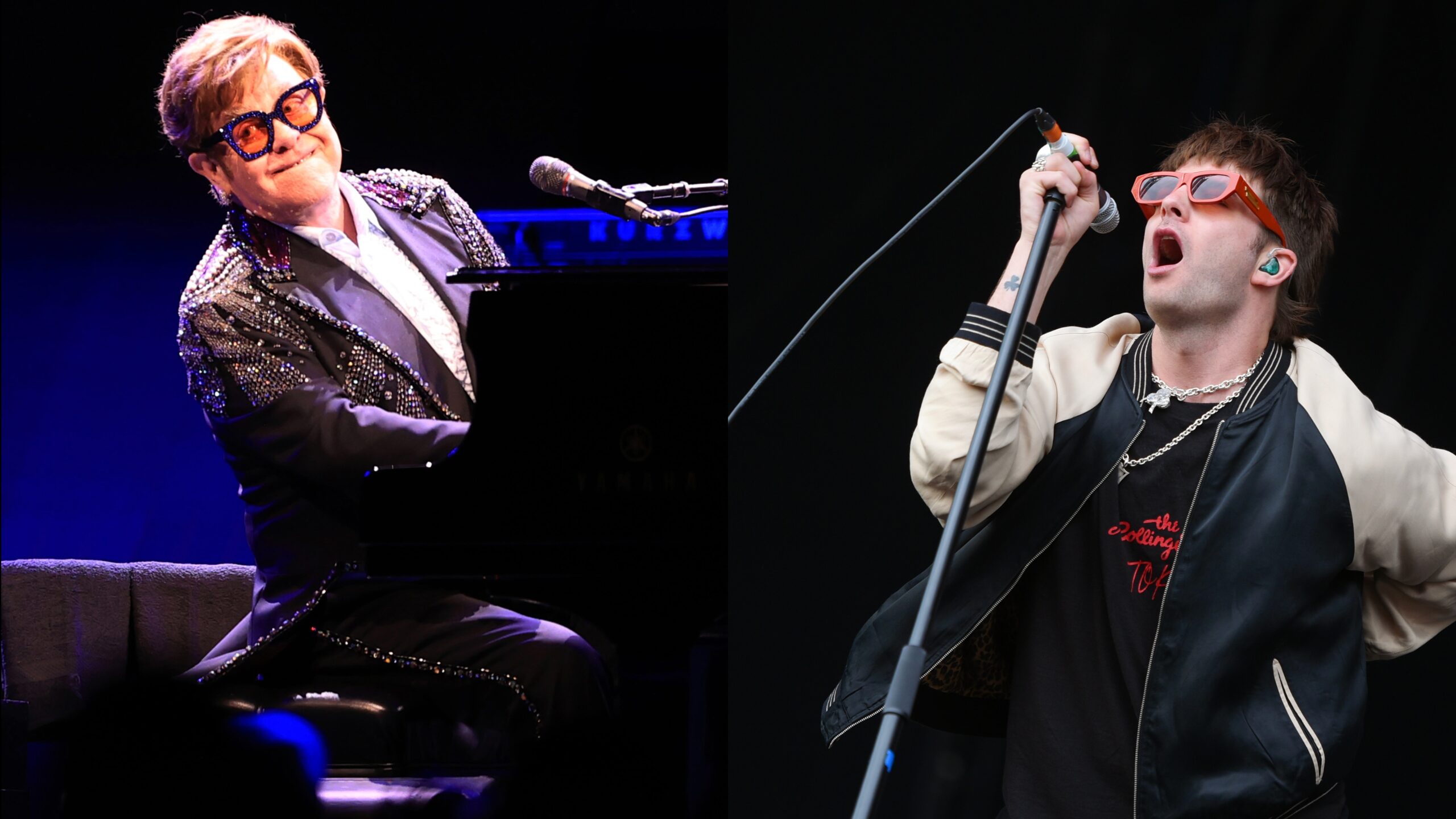

Zwischen Pet Shop Boys und Elton John: bittersüßer Queer- Pop eines Sprachgenies.

Der US-Bundesstaat Michigan wurde, hätte man meinen können, in queeren Indie-Kreisen schon durch die Platte MICHIGAN (2003) von Sufjan Stevens hinreichend gewürdigt. Doch nun hebt auch der auf Island lebende US-Amerikaner John Grant den Great Lakes State in seinen Plattentitel. Der titelgebende Boy aus Michigan, der war er selbst, und so muss man sich nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen, um zu behaupten, dass dieses fünfte Studio-Solo-Album zugleich John Grants klangkünstlerische Autobiografie ist.

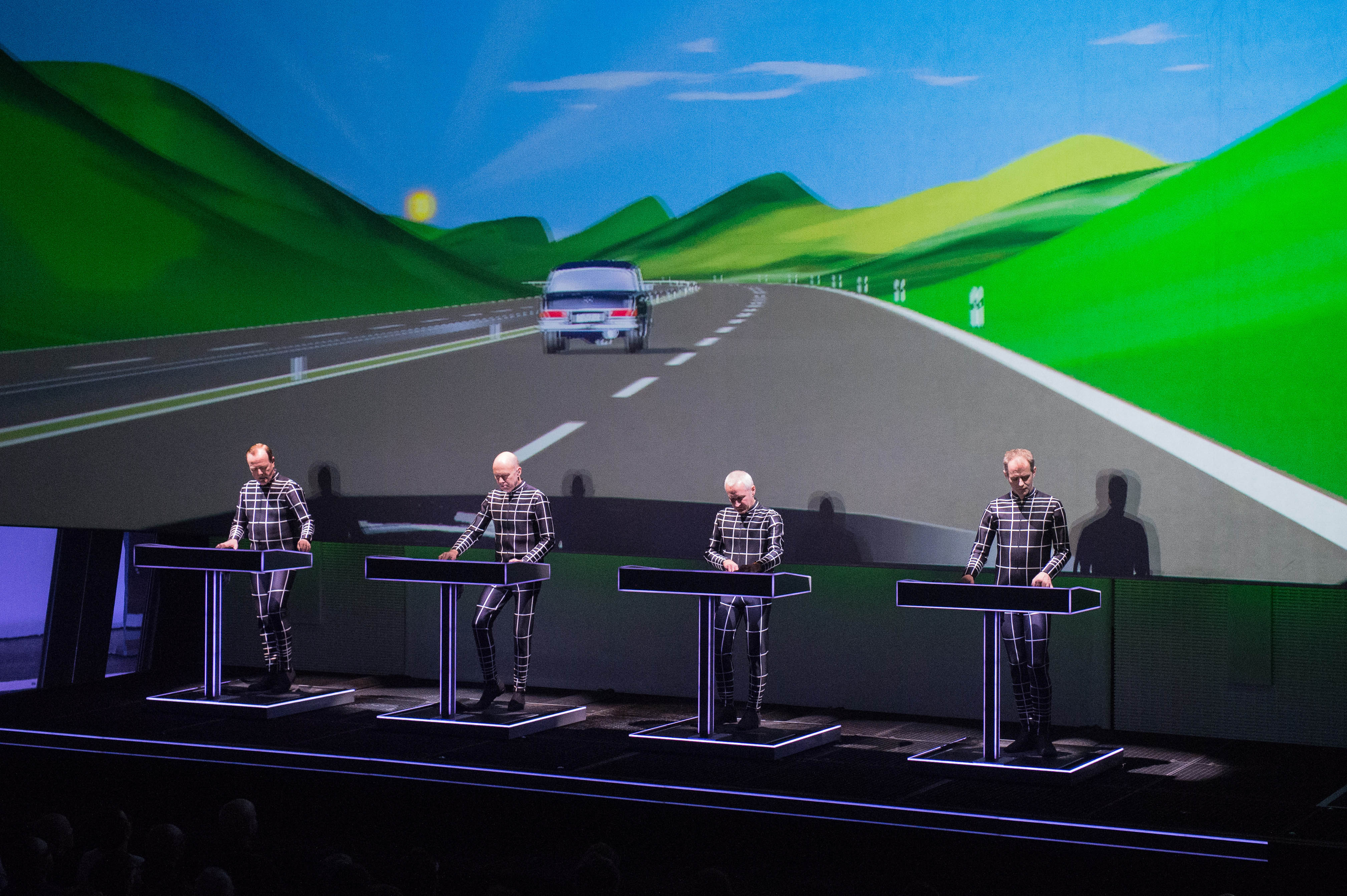

AmazonDie Songs, oder vielleicht sollte man schon eher Kapitel sagen, sind gern mal 7:59 oder 9:39 Minuten lang. Im Grunde klingt John Grant, wenn auch nicht ganz so deutlich wie auf dem Vorgänger LOVE IS MAGIC, so, als hätten sich die Pet Shop Boys irgendwann dagegen entschieden, Stadionkarriere zu machen und stattdessen in queeren Kellerclubs zu bleiben. „Best In Me“ könnte schon fast als PSB-Pastiche durchgehen.

Als hätten sich die Pet Shop Boys dazu entschieden, in queeren Kellerclubs zu bleiben

Aber Grant wäre nicht Grant ohne seine ganz eigenen Humor-Twists: In „Rhetorical Figure“ gibt er zu verstehen, dass man, um bei ihm zu punkten, offenbar keine Strandfigur braucht, aber dafür rhetorische Figuren, Sprachstilmittel also. Nebenbei konjugiert der studierte Deutsch-Russisch-Englisch-Dolmetscher ein paar deutsche Verben durch: „flechten, flocht, geflochten“. Warum nicht?

Am meisten Spaß macht der Dance-Bouncer „Your Portfolio“, in dem Grant gesteht, das Portfolio des Gegenübers sei doch etwas größer als erwartet und würde sogar noch anschwellen, oh là là. Wobei man bei Grant nicht immer gleich an Sex denken sollte: Der titelgebende „Cruise Room“ entpuppt sich nicht als Cruising-Sexparty, sondern als Art-Deco-Bar, in der Patsy Cline aus der Jukebox tönt.

Na gut. Nach Grants Dance-Hit-beladenem Vorgänger ist BOY FROM MICHIGAN, co-produziert mit Songwriterin Cate Le Bon, wieder etwas balladesker geworden – auch beim Elton-John-haften Finale „Billy“, das die Kollateralschäden des „Kults der Männlichkeit“ im eigenen Leben beklagt. Queere Autobiografie eben.