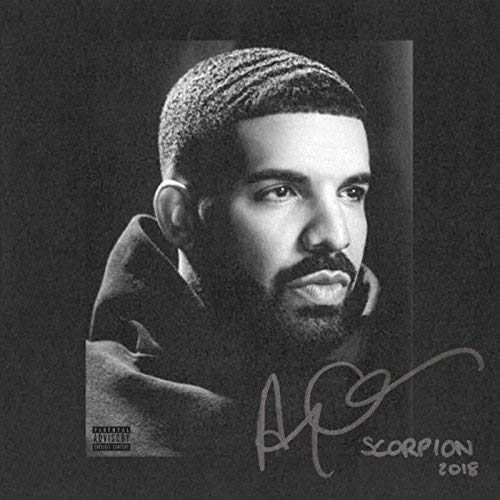

Drake

Scorpion

Young Money Entertainment

Von Trap bis Soul: Drake rasselt sein komplettes Repertoire in 25 Songs runter, von denen er sich einige hätte sparen können. Achso: Vater ist er jetzt auch.

Jeder hat was gegen Drake. Und Drake weiß das. Deswegen hat er heute nicht nur ein Album veröffentlicht, sondern auch gleich eine Liste mit den passenden Vorwürfen, als „Editors’ Note“:

I HATE WHEN DRAKE RAPS

DRAKE SINGS TOO MUCH

DRAKE IS A POP ARTIST

DRAKE DOESN’T EVEN WRITE HIS OWN SONGS

DRAKE TOOK AN L

DRAKE DIDN’T START FROM THE BOTTOM

DRAKE IS FINISHED

I LIKE DRAKE’S OLDER STUFF

DRAKE MAKES MUSIC FOR GIRLS

DRAKE THINKS HE’S JAMAICAN

DRAKE IS AN ACTOR

DRAKE CHANGED

ANYBODY ELSE > DRAKE

YEAH YEAH WE KNOW

Jaja Drake, wissen wir. Das größte Problem hat er jedoch vergessen: Drake kann sich nicht kurz fassen. „Scorpion“ ist mit seinen 25 Songs das Gegenteil von Kanye Wests neuerlicher Gewohnheit, nur sieben Stücke auf ein Album zu nehmen, und damit ein Koloss, der auf wackligen Füßen steht. Dass Drake auf einer ähnlichen Länge mit Bravour bestehen kann, hat er 2012 mit „Take Care“ gezeigt, nur um vier Jahre später mit „Views“ grandios daran zu scheitern.

Automucke vom Feinsten

„Scorpion“, sein am Freitag veröffentlichtes fünftes Album, macht zu Beginn einen besseren Eindruck. „Survival“ beginnt mit einem typischen, luxuriös perlenden Drake-Beat, eine der ersten Zeilen lautet „My Mount Rushmore is me with four different expressions“. In den folgenden Songs verschießt Drake viel Pulver: Dass basslastige „Nonstop“ ist Automucke vom Feinsten, „Elevate“ zeigt sowohl den rappenden als auch den singenden Drake in Bestform. Es kommen schnell die beiden Single-Hits „God’s Plan“ und „I’m Upset“, davor aber noch der Song, über den am meisten diskutiert wird.

In „Emotionless“ rappt Drake über seinen Sohn. Dass er überhaupt einen hat, wurde schon länger vermutet und auch von Pusha T auf seinem Disstrack „The Story of Adidon“ erwähnt. Das nutzt Drake jetzt als Steilvorlage, um sich als möglichst einfühlsamer, schützender Vater zu geben. Viel Zeit hatte er nicht: Pusha Ts Track ist Ende Mai erschienen. Dass er sich in relativ kurzer Zeit etwas Gutes überlegen musste, um das Thema auf seinem Album zu behandeln, merkt man dem Song an.

Drake referiert darüber, wie Instagram eine Scheinwelt erzeugt, in der jeder nur seine Follower beeindrucken möchte, ohne sich darauf zu besinnen, was wirklich wichtig ist, um daraus eine selten pathetische Schlussfolgerung zu ziehen: „I wasn’t hidin‘ my kid from the world / I was hidin‘ the world from my kid“. Allzu gut ins Gesamtbild passt diese Haltung nicht. Etwas später, auf „Is There More“, heißt es: „Is there more to life than goin‘ on trips to Dubai?“ – „Ja, du hast einen Sohn, du Trottel!“, will man dem Kanadier da fast zurufen. Etwas souveräner behandelt er das Thema im letzten Song, „March 14“: Hier stehen eher die Reuegefühle im Zentrum, die er empfindet, wenn er nicht für sein Kind da sein kann.„I wasn’t hidin‘ my kid from the world / I was hidin‘ the world from my kid“

Zwischen den beiden Stücken liegt allerdings sehr viel Wegstrecke, und zwischen der ersten und der zweiten „Seite“ des Doppelalbums ein kleiner Bruch. Während zu Beginn der Rap im Vordergrund bleibt, stehen die Tracks 13 bis 25 eher für den souligen Drake. Was interessanterweise auf beiden Hälften fast völlig fehlt, ist der karibische Einfluss, der auf „Views“ und „More Life“ stark spürbar war und ihm mit „One Dance“ seinen größten Hit bescherte.

Und auch der Beef mit Pusha T wird etwas dezenter fortgeführt, die Behauptung auf „8 Out Of 10“, seine Frau würde gerade „Scorpion“ hören, muss reichen. Der „unforgiving wild-ass dog nigga“, wie er sich noch auf „Nonstop“ nennt, will ab der Halbzeitpause nur noch spielen und nicht beißen. „Scorpion“ wird zu einem ruhigen Bächlein der drake-typischen Melancholie, aus dem man sich gedanklich immer wieder ausklinkt. Bis auf den Hit „Nice For What“ gibt’s hier nicht viel zu holen. Einige gute Ideen lassen hin und wieder aufhorchen, einige schlechte, wie der mies heulende Synthesizer in „Peak“ leider auch.

Michael Jackson singt aus dem Jenseits

Und dann wäre da noch „Don’t Matter To Me“. Wer 21 Songs und 70 Minuten drangeblieben ist, sich durchs gruselig schlechte „Ratchet Happy Birthday“ gekämpft hat und den verschnupften Future auf „Blue Tint“ hat ausreden lassen, der bekommt tatsächlich eine Hook von Michael Jackson zu hören, der aus dem Jenseits die sanfte Synth-Ballade begleiten darf. Den King of Pop als Wunderwaffe einzusetzen, noch dazu eine unveröffentlichte Gesangsspur, ist einerseits der Gipfel des Größenwahns, andererseits ein seltener Fall von würdevollem Umgang mit verstorbenen Sängern. Die laue, sommerliche Stimmung erinnert an „Hold On We’re Going Home“. Wenn wir bei Drake eins in den letzten Jahren vermisst haben, ist es dieser schlichte, aber zeitlose Popglanz. Hier haben wir ihn wieder. Inmitten von einem Haufen Durchschnitt.

AmazonMUSIKEXPRESS.de ist Teilnehmer des Partnerprogramms von Amazon EU, das zur Bereitstellung eines Mediums für Websites konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Werbeanzeigen und Links zu Amazon.de Werbekostenerstattung verdient werden kann.