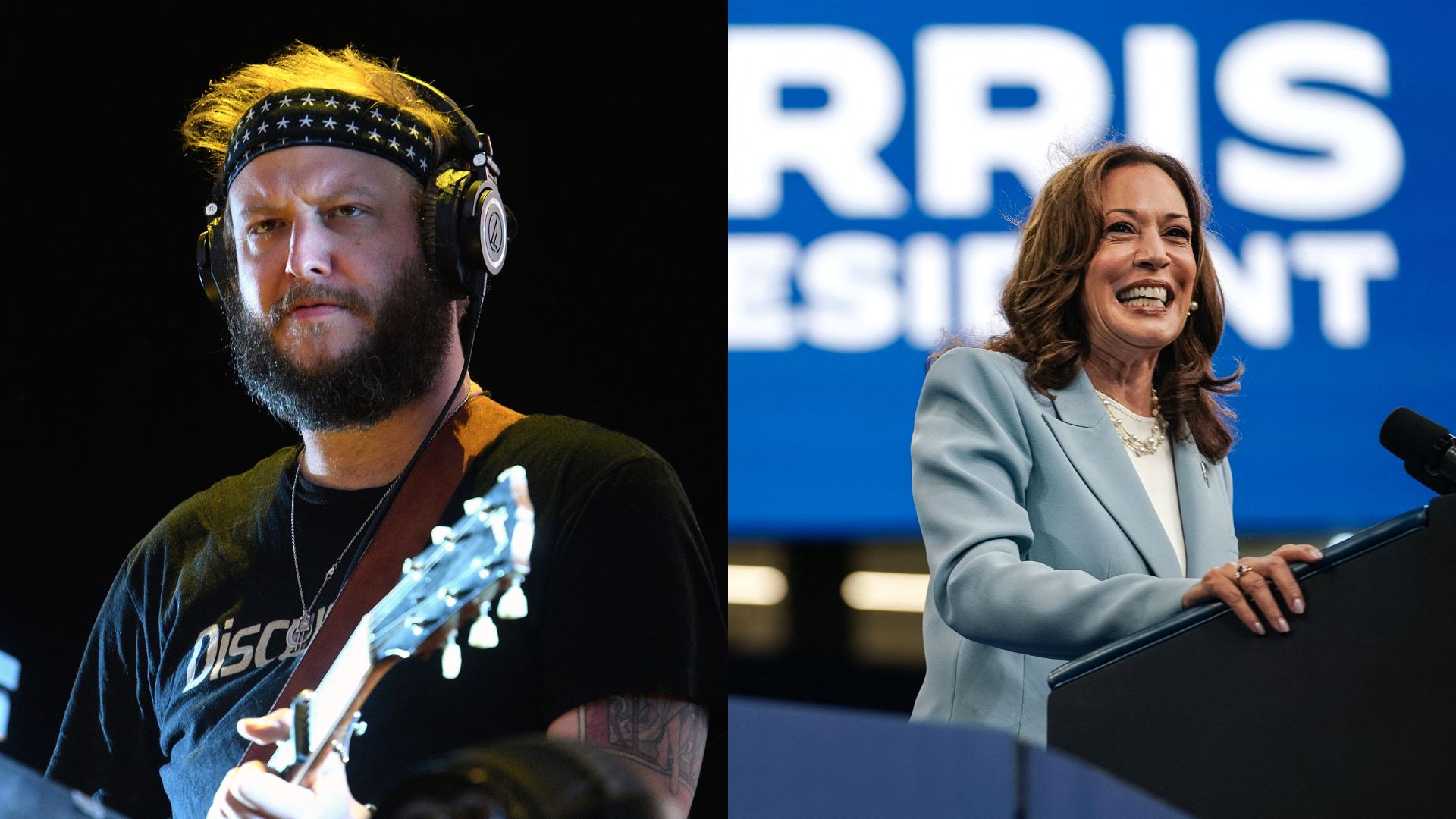

Folkes Stimme

Der Frühling erreichte Wisconsin in diesem Jahr später als sonst, aber das Warten hat sich gelohnt: Justin Vernon nutzte den langen Winter und schenkt uns mit Bon Iver das vielleicht wärmste Indie-Folk-Album des Jahres. Unsere Autorin fuhr in die Einsamkeit von Eau Claire und traf dort einen stillen, hochbegabten Handwerker, den selbst ein aufgescheuchter Kanye West nicht aus der Fassung bringen konnte.

Die Kirschbäume an der Einfahrt zu Justin Vernons Haus in Eau Claire beginnen gerade erst zu blühen. Im letzten Sonnenlicht des Tages glaubt man, die Blüten sprossen zu sehen, während sich dahinter das weite Grün von Wisconsin scheinbar bis an den Horizont schiebt.

Vernon sitzt am Klavier. In zwei Tagen soll er in der Late Night Show von Jimmy Fallon auftreten, und überraschenderweise hat Justin dafür nicht einen Track seines neuen Albums Bon Iver ausgesucht, sondern ein Medley aus Bonnie Raitts „I Can’t Make You Love Me“ und Donny Hathaways „A Song for You“ vorbereitet. Eine ungewöhnliche Wahl, auch wenn die Mischung aus Sehnsucht und Einsamkeit durchaus klassisches Bon-Iver-Terrain ist. Die Selektion ist jedoch vor allem bezeichnend: für das Tempo, mit dem sich das Leben des mittlerweile 30-jährigen Amerikaners in den letzten vier Jahren verändert hat.

Im Sommer 2007 veröffentlichte Justin Vernon das erste Bon-Iver-Album For Emma, Forever Ago, das nicht nur von den Kritikern begeistert gefeiert wurde: Die Songs des Albums fanden eine zunächst kleine, aber geradezu kultische Anhängerschaft. Und die Geschichte hinter der Entstehung des Albums gilt schon heute als moderne Legende: Nach dem Ende seiner Band, gleichzeitig auch dem Aus seiner privaten Beziehung, obendrein geplagt von einer Lymphdrüsen-Entzündung, zog Vernon von North Carolina wieder in seine Heimat nach Wisconsin. Er verkroch sich den ganzen Winter in der Blockhütte seines Vaters, nährte sich von Wild und schrieb neun Songs, die sich zu For Emma, Forever Ago zusammenfügten.

Die Blockhütte, von Vernons Vater erbaut, steht ganz in der Nähe, auf einem riesigen Stück unberührter Natur. Vernon hingegen hat sich verändert. Als ich ihn im Frühjahr 2008 erstmals traf, stand er vor der Tate-Galerie in London, unrasiert, mit kariertem Hemd, den Gitarrenkoffer in der Hand. Aus jeder seiner Äußerungen sprach eine geradezu anrührend Ungläubigkeit – die Fassungslosigkeit, dass sich überhaupt jemand für seine Songs interessierte, konnte Vernon einfach nicht verbergen.

Heute, drei Jahre später, steht Vernon in seinem Wohnzimmer und schaut merklich selbstsicherer drein. Nach dem Erfolg von For Emma – die Albumverkäufe, die Welt-Tourneen, die Festivals – arbeitete er mit Volcano Choir, Gayngs und Anaïs Mitchell, vor allem aber seine Zusammenarbeit mit Kanye West auf dessen Album My Beautiful Dark Twisted Fantasy katapultierte ihn ins Bewusstsein einer breiteren Öffentlichkeit. Kurz bevor wir uns treffen, sind gerade Porträts in „Vanity Fair“ und der „New York Times“ erschienen; er zierte die Titelseiten von „Spin“ und „Billboard“. Beiläufig erwähnt Vernon, dass gerade eine bekannte Whiskey-Marke darum buhlt, ihn als Aushängeschild zu gewinnen.

Die anfängliche Ungläubigkeit in seinem Gesichtsausdruck mag verflogen sein, „doch verschwunden ist sie mit Sicherheit nicht“. Vernon sitzt inzwischen in seinem Souterrain-Studio, einem großen, luftigen Raum mit Blick über die Wälder. „Mich plagt noch immer das Gefühl, es rolle mir eine riesige Lawine entgegen. Zeitweise war ich mir sicher, sie würde zum Stillstand kommen und mir wieder die dringend nötige Zeit zum Luftholen geben. Aber dann war Kanye am Telefon, das Gayngs-Album schlug ein -deshalb hatte ich eigentlich nie das Gefühl, dem Wahnsinn wirklich zu entkommen. Im Gegenteil: Es scheint noch schlimmer zu werden. Irgendwie gewöhnt man sich zu einem gewissen Grad dran, aber der Selbstzweifel wird wohl nie ganz verschwinden.“

Angesichts des plötzlich über ihm hereinbrechenden Wahnsinns mag man sich fragen, wie er überhaupt noch die Zeit fand, ein zweites Bon-Iver-Album fertigzustellen – schließlich war For Emma das Produkt einer selbst auferlegten Isolationshaft, in der sich Vernon aus dieser Welt verabschiedet hatte und ohne jeden Druck arbeiten konnte. Obendrein hatten sich im Laufe von Jahren Dinge angesammelt, die geradezu danach schrieen, artikuliert und dann abgehakt zu werden. Der Prozess des Songschreibens muss sich diesmal völlig anders gestaltet haben.

„Hm, ja“, kommt es brummelnd aus ihm heraus. „Ich habe exakt diese zehn Nummern geschrieben. Und sie brauchten unendlich lange, bis sie sich herausbequemten. Es ist schon lange her, dass ich einen Song auf der Gitarre geschrieben habe – und damit bin ich eigentlich groß geworden: Man setzt sich hin, greift zur Gitarre und schreibt einen Song. Deshalb bin ich selbst überrascht, dass ich so stolz auf dieses Album bin, weil es – mehr noch als For Emma – so völlig anders ist als alles, was ich bisher gemacht habe.“ Er zögert und scheint sich fast schon zu schämen. „Aber in gewisser Weise klingt es auch mehr nach mir als das, was ich bisher gemacht habe. Letztlich habe ich 13 oder 14 Jahre nichts anderes getan, als die John-Prine-Einflüsse aus meiner Blutbahn zu bekommen – und erst jetzt entwickelt sich das Gefühl, in meiner eigenen Welt angekommen zu sein.“

Wenn die Bon-Iver-Gemeinde also auf ein zweites For Emma gewartet haben sollte, wird sie sich die Augen reiben. Es ist diesmal ein stilistisch vielfältigeres Universum geworden, das von duellierenden Saxofonen, einer Pedal-Steel-Gitarre und Bruce-Hornsby-ähnlichen Piano-Kaskaden bevölkert wird. Einige der Tracks wurden bereits vor For Emma in Angriff genommen, schlummerten dann aber jahrelang in ihrem Rohzustand, bis Vernon sie wieder ausgrub. „Einige Ideen existierten schon seit Ewigkeiten, ließen sich aber beim besten Willen nicht abschließen. Es tröpfelte nur langsam vor sich hin:, Minnesota‘ stellte sich irgendwann ein – und dann kam wieder vier Monate nichts. Es passierte alles in Zeitlupe.“

Reflektierte For Emma eine besondere Phase in Vernons Leben, so scheint sich das neue Album an Orten zu orientieren: In allen zehn Songs gibt es Hinweise auf spezifische Lokalitäten. „Wir haben nun mal eine enge Beziehung zu den Orten unseres Lebens“, sagt er, „und das zieht sich wie ein roter Faden durch dieses Album.“ Wobei es nicht immer eine geografisch fixierte Region sein muss, sondern auch für Gefühle steht, die mit diesen Orten assoziiert werden. „Ich könnte mich endlos darüber auslassen, wie wir das Wort Ort in den unterschiedlichsten Kontexten benutzen. Wenn dich jemand fragt:, Wo bist du nur mit deinen Gedanken?‘, will er sich ja nicht nach einem konkreten Ort, sondern nach deinem allgemeinen Gemütszustand erkundigen.“

Ich frage mich laut, ob sich das Konzept von Ort und Heimat und Zugehörigkeit dadurch konkretisiert, dass man für lange Zeit unterwegs ist. „Ich denke, es ist eher das Gegenteil von konkretisiert“, antwortet er langsam. „Was ist das richtige Wort? Desorientiert vielleicht. Ich weiß immer weniger, wo mein Ort eigentlich ist, ich bin zurzeit reichlich verunsichert.“ Seine Eltern sind im vergangenen Jahr weggezogen, ebenso seine Geschwister. „Ich bin der Einzige, der noch in Eau Claire lebt. Ich weiß, dass ich hier meine Wurzeln habe, und ich weiß, dass ich immer wieder zurückkommen kann, aber heißt das auch, dass ich wirklich hier leben sollte? Vielleicht ist es eine späte Erkenntnis, aber ich habe inzwischen wirklich das Gefühl, dass ich mir ins Gesicht schauen muss und mir diesen Ort ansehen muss – um mich dann zu fragen, ob ich wirklich noch immer hier leben sollte.“

Später fahren wir in den Ortskern des Städtchens, vorbei an einem Apartment, das er gelegentlich noch benutzt, vorbei an einem leeren Gebäude, in dem er einmal einen Musik-Club eröffnen wollte. Wir gehen in ein Restaurant und besuchen den Bauernmarkt, auf dem um diese Jahreszeit vor allem Spargel auf den Ständen liegt. Wo immer wir Station machen – im Café, auf der Hauptstraße, in der Bar, wo er und seine Familie jahrelang verkehrten – überall wird er angehalten und umarmt, Menschen klopfen ihm anerkennend auf die Schultern und versprechen, sich bald mal wieder zu melden. Die Vorstellung, dass dieser Mann nicht in seiner Heimat verwurzelt ist, scheint geradezu absurd.

Und doch hat das Leben on the road diese Zugehörigkeit unterminiert. Vernon erzählt von sich auflösenden Freundschaften, beklagt, dass er in diesem Jahr noch nicht einmal die Zeit fand, seinen Rasen zu mähen, auch von der Tatsache, dass seine Freundin, die kanadische Musikerin Kathleen Edwards, in Toronto lebt. Er redet davon, sich zu Menschen und gemeinsamen Projekten nicht weniger hingezogen zu fühlen als zu Orten, registriert aber gleichzeitig auch so etwas wie eine neue Einsamkeit. „Es muss etwas geben, das man macht, wenn man abends alleine nach Hause geht, aber ich habe noch immer nicht rausgefunden, was es ist“, räumt er an einem Punkt unseres Gespräches ein. „Es ist so, als wolle man herausfinden, wie es sich anfühlt, kein Workaholic zu sein.“

Seine musikalischen Kooperationen haben ihm sicher die Gelegenheit gegeben, auch an anderen Orten Wurzeln zu schlagen, aber Bon Iver ist noch immer das Umfeld, in dem er sich instinktiv zu Hause fühlt. „Wann immer ich an anderen Projekten arbeitete, lief in meinem Hinterkopf das Bon-Iver-Album“, sagt er. „Wenn ich abends zu Bett ging, setzte ich mir die Kopfhörer auf und schrieb Lyrics. Es war immer da, und es war immer eine gute Balance zu dem, was ich gerade tat.“ Sein Gesicht scheint zu signalisieren, dass er seiner Theorie selbst nicht ganz glauben kann. „Aber da war auch immer dieses Gefühl, dass ich nur Musik hatte, um diese Balance zu finden. Und seltsamerweise hörte ich auch auf, mich der Musik so zu nähern, wie ich das früher getan habe. Oder anders gesagt: Ich verstehe nicht, warum ich Musik heute auf so ganz andere Weise kreiere. Ich wollte mich doch immer nur mit meiner Gitarre in ein ruhiges Zimmer verkriechen und Sachen schreiben, aber jetzt …“

Vernon führt mich durch das Haus, das früher einmal eine Tierarzt-Praxis war und nun nicht nur ein geräumiges Studio beherbergt, sondern auch Zimmer mit doppelstöckigen Betten, in denen Musiker übernachten können – und darüber hinaus eine Unzahl von Instrumenten: Überall stehen Pianos und Drum-Kits herum, in einem separaten Raum befindet sich eine ganze Kollektion ausgesuchter Gitarren. Ich frage ihn, ob es für jemanden, der sich immer nur mit seiner Gitarre in einem stillen Zimmer verkriechen wollte, nicht ein beunruhigendes Gefühl ist, nun plötzlich mit so vielen Gitarren und so vielen Zimmern konfrontiert zu werden.

Er nickt. „Schon“, sagt er lächelnd. „Aber das ganze Haus ist dieses Zimmer. Ich wollte schon immer viel Raum zum Arbeiten haben, auch wenn es manchmal etwas entmutigend ist. Es gab Tage, an denen ich dachte:, Okay, dann probieren wir es mal mit einer der hundert klanglichen Möglichkeiten, die dieses Zimmer nun bietet.'“ Aber die grenzenlosen Möglichkeiten hatten durchaus auch einen befreienden Effekt. „Es hat mir die Augen geöffnet, als ich Bryce und Aaron (von The National) bei der Arbeit beobachtet habe – oder auch Kanye:, Ich möchte dies oder das – also besorgt es mir! Ich möchte ein 80-köpfiges Orchester – also schafft es ran.‘ Und mir ging durch den Kopf:, So geht das also! Ich kenne zwei der besten Saxofonisten auf dieser Welt – warum kann ich sie nicht engagieren und beide in dieses Zimmer stellen?'“

Textlich sind die Songs von Bon Iver vielleicht noch eine Nuance obskurer als die von For Emma, und wenn man sie laut liest, erinnern sie ein wenig an Ezra Pound und James Joyce, die Imagisten des frühen 20. Jahrhunderts, die vermutlich ebenfalls so esoterische Wortbilder wie „swallows nesting“, „swollen orange suns“ oder „melic in the naked“ benutzt hätten. Vernon ist stolz auf seine Entwicklung als Texter. „In der Vergangenheit habe ich Songs mit präzisen Bildern und so etwas wie einer linearen Geschichte geschrieben, während es mir inzwischen mehr um den Klang der Worte geht. Ich habe mich wirklich in die tiefere Bedeutung dieser Worte hineingesteigert. Den Text zu, Calgary‘ habe ich, als ich auf Tournee war, ein ganzes Jahr lang bearbeitet. Ich habe ihn mir wieder und wieder angeschaut, bis es eine fast schon surreale Erfahrung wurde. Mir war es sehr wichtig, dass er in sich stimmig ist, in sich ruht, ein eigenes Leben führt: Wenn ich den Song mit dem entsprechenden Gefühl singe, sollte es gar nicht mehr um den Inhalt gehen, sondern nur darum, dass er gut klingt.“

„Wenn ich auf das erste Album zurückblicke“, fährt er fort, „fällt mir unwillkürlich, Re: Stacks‘ ein. Das war ein Song, der etwas erzählt, etwas erklärt – aber jedes Mal, wenn ich den Song spielte, erklärte ich immer wieder das Gleiche. Das ist sicher nichts Ehrenrühriges – und mir ist auch bewusst, dass der Song vielen Leuten etwas bedeutet. Aber der Song, der für mich wichtiger war und auf den ich heute noch immer reagiere, ist, Flume‘: Das war der Auslöser für das, was ich inzwischen mache – und es war das erste Mal, dass diese Band wirklich zu sich fand. Es ist die Quelle, die uns noch lange speisen wird. Wenn ich den Song höre, entblättern sich noch immer seine Geheimnisse.“

Das Entblättern wird uns also noch eine Weile begleiten. In den nächsten Tagen läuft die Musikindustriepromotionmaschine für das neue Album erst richtig an. Vernon zermürbt schon der Gedanke an all die Stunden, die er dann in gesichtslosen Hotelzimmern absitzen muss, während all die Ideen, Projekte und Anfragen liegen bleiben. „Früher wollte ich um jeden Preis Musik machen“, sagt er mit müden Augen. „Wann immer sich ein neues Projekt anbot – eine Peter-Gabriel-Coverversion oder, Hadestown‘ mit Anaïs -, sagte ich:, Klar! Sofort!‘ Aber dann erschöpft man sich irgendwann und denkt:, Vielleicht sollte ich beim nächsten Mal lieber Nein sagen.‘ Doch dann ruft Kanye an. Oder, wie vor zwei Tagen geschehen, Neil Young. Da dachte ich nur:, Heilige Scheiße.‘ Denn was immer er vorschlägt: Natürlich möchte man daran beteiligt sein.“

Draußen weht der Wind ein paar Blüten am Fenster vorbei. „Ich beginne mich langsam zu fragen“, sagt er behutsam, „was mit den anderen Dingen im Leben ist. Ich hätte nichts dagegen, meinen Horizont etwas zu erweitern. Aber dann fragt man sich:, Wäre das nicht der Zustand eines unerreichbaren Glücks?'“

Albumkritik ME 7/2011