Snoop Dogg live: „Donnersdogg“ mit D12 in der Max-Schmeling-Halle in Berlin

Ein Veteran des West-Coast-Rap: Auch wenn Snoop Dogg mittlerweile auf dem schmalen Grat zwischen Parodie und althergebrachten Rap-Sexismen wandelt, sind seine nonchalante Bühnenpräsenz und sein Hedonismus so süchtigmachend wie für manche das Marihuana – dessen grüne Schwaden an diesem „Donnersdogg“ in der Max-Schmeling-Halle hängen wie Snoops Pole-Tänzerinnen an der Stange.

Den Konzertabend leitet das Detroiter Hip-Hop-Konglomerat D12 ein, das als Vorgruppe die Menge unterhält. Sie bieten nicht ganz den Hype-Vibe, den man sich vielleicht erhofft hat. Aber: Kuniva und Swifty haben eindeutig eine tiefe Verbindung zueinander und dicke, düstere Rap-Skills, und ihre Version von „Nasty Mind“ klappt gut – alle wippen mit. Dennoch werden Eminems Stimme und Proofs Präsenz schmerzlich vermisst. Natürlich gewinnen hier die nostalgischen Momente: Als Swifty und Kuniva den verstorbenen Big Proof würdigen, der 2006 bei einer Auseinandersetzung erschossen wurde – da schreit jeder im Publikum auf. Schwierig bleibt bei dem fast einstündigen Auftritt aber, dass die beiden zu DJ Versatiles Beats meist nur ihre eigenen Strophen rappen bei Songs, die einst eigentlich von sechs Leuten präsentiert wurden.

Irgendwann lässt die Trägheit in der Menge vermuten, dass sich wahrscheinlich mehr als die Hälfte des Publikums zur Vorbereitung high gemacht hat – und dass D12 es nicht aufmuntern kann. Aber da hat man sich getäuscht!

„Do you wanna get fucked up with Snoop Doooogg?“

Nach ungefähr 30 Minuten Pause zwischen D12 und dem Star des Abends erwachen plötzlich die Bühnenwände und das Publikum zum Leben. Der Einstieg in Snoop Doggs Abend in Berlin ist ein Behind-the-Scenes-Video auf einer Leinwand, das den Rapper hinter der Bühne zeigt, wie er in einem Hotelzimmer an seinem Joint zieht, ein Outfit wählt und dann zu Carl Orffs „Carmina Burana“ einen Flur entlangläuft.

In der Sekunde, in der der 1,90 Meter große Mann die Bühne betritt, wird die leicht schläfrige Dynamik im Raum zu einer euphorisierten Stadionatmosphäre. Nix da mit trägen Kiffern, alle voll am Start! Direkt donnern „Next Episode“ und „Nuthin‘ But A G Thang“ aus den Boxen, bevor man überhaupt begreifen kann, seinen Lieblingshaudegen endlich live sehen zu können. So entlädt sich ein bis zu diesem Moment gespannter Erwartungsbogen, und ein Pfeil aus Wohlgefallen schnellt durch die Halle, über die Stehplätze hinweg bis zu den gut gefüllten Sitzplatzreihen.

Shoutout an Biggie und 2Pac

Klar wird in der ersten halben Stunde: Das ist ein ganz bestimmtes Kaliber von Show, das wir deutschen (und österreichischen) Kartoffeln nur bedingt verstehen und fühlen können. Hier steht ein waschechter West-Coast-Rapper vor uns, der sie alle erlebt hat: Biggie, 2Pac, Dre. Das fällt besonders auf, als er mit ,,Hypnotize“ Bilder von The Notorious B.I.G einblenden lässt und am Ende des Songs nach oben blickt: „Rest in peace, my man.“ Dann gurrt er ins Mikro: „Okay, wenn ihr das liebt, dann liebt ihr bestimmt auch das…“ – und liefert 2Pacs ,,California Love“ nach.

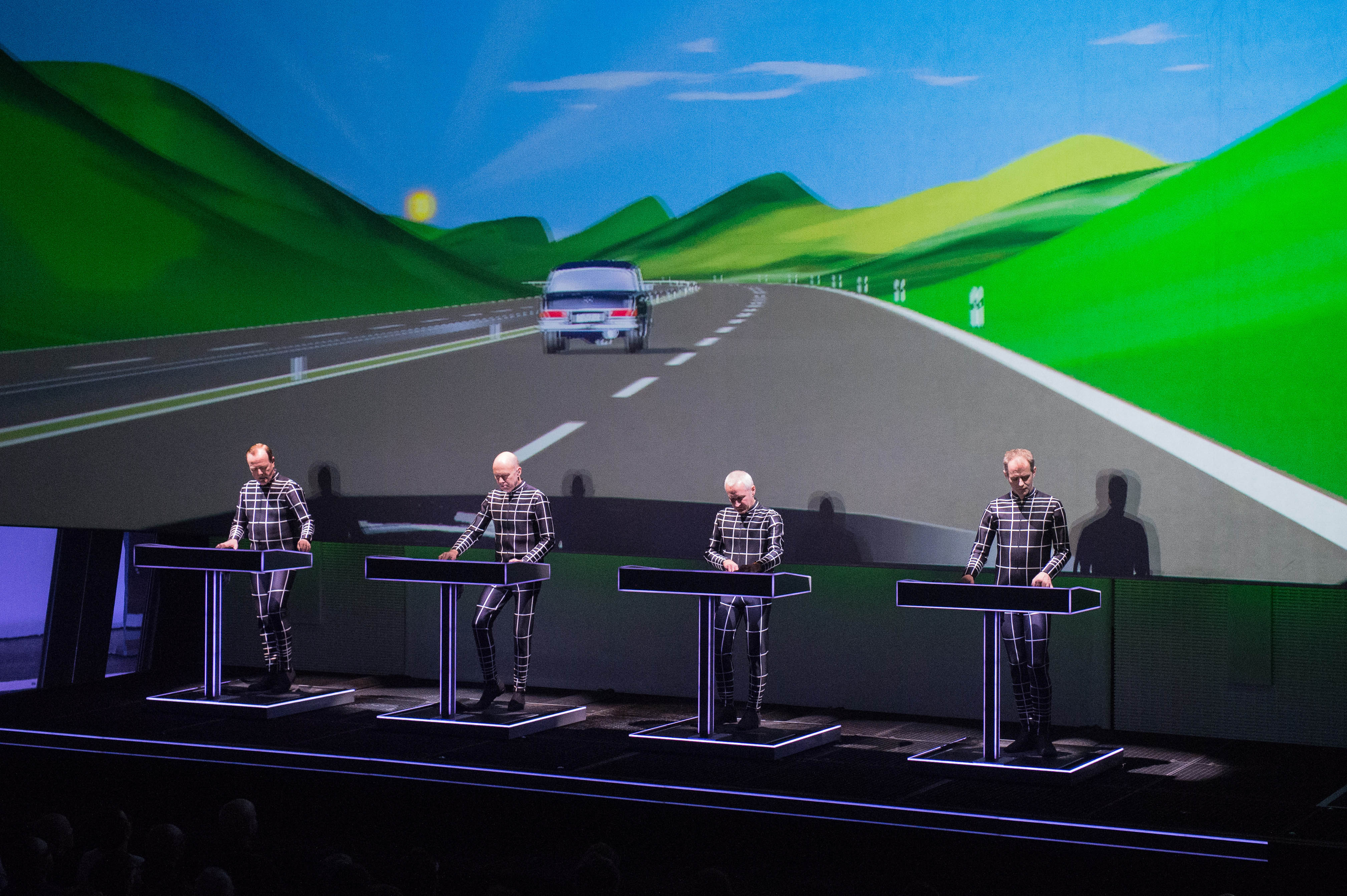

Snoop gibt uns eine reuelose Darbietung seiner Karriere und Hip-Hop der alten Schule. Alle Klischees werden bedient: Turntables, 90s-Visuals und eine verlässliche Rap-Crew. Dazu jongliert der Dawg alles Essenzielle mit seinen Händen: Ein vergoldetes Mikrofon, den obligatorischen Joint und eine rote Supreme-Geldpistole, mit der er Geldnoten auf das Publikum und die tänzelnden Hintern seiner Pole-Tänzerinnen regnen lässt.

„Shout out to all the real mutha fuckin‘ fans who’ve been down for Snoop Dogg since 1992“

Dieser Mann ist 51 und sieht aus manchen Perspektiven sogar noch älter aus: Die Ansätze der Rastazöpfe sind leicht ergraut und schütter. Doch gleichzeitig ist dieser Snoop Dogg immergrün – wie der, den man sich in den 90er-Jahren in Posterform an die Wand geklebt hat. Dazu ein müheloser Cocktail aus Songs, die wahrscheinlich alle Anwesenden dringend mal live hören wollten: „Drop It Like It’s Hot“, „Gin And Juice“, „California Girls“ aus der Zusammenarbeit mit Katy Perry oder „Wet“. Am Start sind auch Shout-outs für die Mütter mit Kindern im Publikum, Leute, die schon vor drei Jahren die Tickets erworben hatten, und die alten Fans von 1992, während „What’s My Name“ aus den Lautsprechern schallt.

Aber: Lasst den Feminismus heute lieber zu Hause!

Nur ganz feministisch darf man an diesem Abend nicht sein. Snoop bleibt sich nämlich bis heute schlicht treu. Bei „Sexual Eruption“ lässt er sich den Schoß von seinen spärlich bekleideten Stangentänzerinnen reiben, die wahrscheinlich weniger als halb so alt sind wie er. Da ist er dann doch irgendwie bereits Snoop-Opa, der großzügig ausblendet, dass das dargebotene Szenario halbnackter Frauen, die er mit Geldnoten bewirft und zwischendurch entspannt kiffend bewundert, nicht ganz so gut gealtert ist. Also am besten den Hardcore-Feminismus erst nach dem Konzert wieder rausholen und stattdessen genießen, dass der Dawg grundsätzlich dies alles in einer Hommage an schöne „Ladies“ macht. Ein Schurkenstreich, den man dem unwiderstehlichen Doggfather seltsamerweise gerne verzeiht.

Snoop Doggs klare politische Ansichten sind halt eher auf das hedonistische Leben bezogen. Im Mittelpunkt stehen seine raumeinnehmende Persönlichkeit, sein minimalistischer Tanz und die Verwendung alter Formen des Rap-Spiels sowie seine weich-raue Stimme und guter Sound aus guten Boxen. Und natürlich süßlich-grüne Rauchschwaden, die bestimmt nur bei einem Konzert von Snoop Dogg ungestraft in der Max-Schmeling-Halle schweben.

Nach dem Konzert fühlt das alles selbst der Späti-Besitzer ums Eck: Dort ertönen Snoop-Dogg-Beats aus seinem kleinen Standradio, und der Besitzer fragt: „Na, war’s voll?“ – Ja. Knapp 12.000 Leute haben gerade eine Parallelwelt mit dem Dawg betreten, die man im deutschen Alltag eher selten findet.

Die Fotos zum Abend