„Black Panther“: Deshalb ist der Blockbuster besser als andere Marvel-Filme

Keine Gastauftritte anderer Superhelden und ein überragender Soundtrack.

Seit Donnerstag ist mit „Black Panther“ endlich wieder ein völlig unverbrauchter Marvel-Superheld in den deutschen Kinos. Chadwick Boseman spielt unter der Regie von Ryan Coogler den König T’Challa, der sein fiktives Land Wakanda nicht nur regiert, sondern auch als Black Panther verteidigt.

In unserer Kritik ziehen wir ein positives Fazit zum Film, trotz des arg schleppenden Anfangs, in dem sich „Black Panther“ ein wenig zu ernst nimmt. Doch dann dreht Ryan Coogler richtig auf und sorgt für einen Unikat im Marvel Cinematic Universe.

„Black Panther“ verabschiedet sich ein wenig von der 08/15-Formel, mit der Marvel und Disney sonst erfolgreich Blockbuster zusammenschustern. Einige Punkte, durch die sich Coogler mit seinem Film besonders abhebt, haben wir für Euch aufgeschlüsselt:

Endlich gute Musik

Eine Gemeinsamkeit fast aller Marvel-Filme: Der Score ist entweder überhaupt nicht zu hören oder direkt nach dem Kinobesuch wieder vergessen. Zwar konnte sich „Guardians of the Galaxy“ durch eine Compilation von sicheren Hits hervortun, „Black Panther“ geht allerdings noch einen Schritt weiter. Coogler verzichtet größtenteils auf austauschbare Orchester im Hintergrund, setzt lieber auf akrikanisches Getrommel und einen (wahrscheinlich sehr, sehr teuer) eingekauften exklusiven Soundtrack von Kendrick Lamar und anderen angesagten Rappern. Viele Leute werden wahrscheinlich nur ins Kino geben, um auf die Songs zu warten. Auf Spotify könnt Ihr ebenfalls schon reinhören:

Action hat Konsequenzen

Seit zehn Jahren prügeln sich Helden und Schurken auf der Leinwand, mehr als ein Kratzer bleibt von den spektakulären Kämpfen aber nie zurück. Das sorgt dafür, dass es in den Blockbustern keine Fallhöhe in den jeweiligen Sequenzen gibt. Besonders schlimm war dies bei „Thor 3“, als Physik in Kämpfen überhaupt keine Rolle mehr spielte. Bei „Black Panther“ verhält es sich anders: Wenn hier jemand einen Speer in die Schulter gerammt bekommt, dann entsteht auch eine lebensgefährliche Wunde. Und wenn Bösewicht Killmonger einer wichtigen Figur humorlos eine Kugel verpasst, dann steht diese auch nicht wieder auf. Action muss Konsequenzen haben, „Black Panther“ macht da vieles richtig.

Heilger Unernst

Trotz politischer Statements zu Flüchtlingen und der Unterdrückung von Schwarzen: Der Film weiß, was er ist. Und so übertreibt es Coogler nie mit den wichtigen Messages. Weil er weiß, wer sein Publikum ist. Fast schon mit einem Schmunzeln wird hier die Weltpolitik eingebracht, bevor wieder gehüpft und geballert wird. Cooglers kritische Aussagen bleiben dennoch hängen – alles richtig gemacht.

Stil vor Perfektion

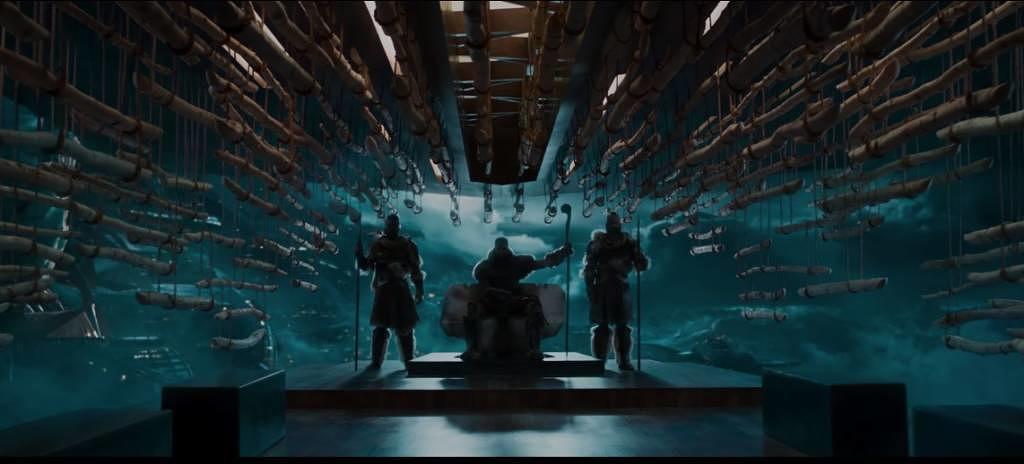

Was bringt ein perfekter Special Effect, wenn dadurch eine sterile Welt entsteht? Nicht viel, der technisch makellose „Civl War“ ist in etwa genauso sexy designed wie ein Stück Brot. „Black Panther“ macht es anders: Hier sieht man zwar oft den Greenscreen-Hintergrund und die nicht wirklich zeitgemäße Effektarbeit, dafür liegt der Fokus auf Bildern und Sets, die es so noch nie zuvor auf der Leinwand gegeben hat. Ein Beispiel ist dieser Thronraum, der cool und fake zugleich aussieht:

Keine Avengers

Ganz ehrlich: Spätestes seit „Spider-Man: Homecoming“ hängt Robert Downey Jr. als Iron Man selbst den Marvel-Fans zum Hals raus. Unnütze Cameos und Gastauftritte spart Ryan Coolger sich zum Glück, er verlässt sich ganz auf die Zugkraft seines eigenen Ensembles. Nur Andy Serkis und Martin Freeman kennt man schon gut aus anderen Marvel-Filmen, diese Figuren wurden aber eben auch für „Black Panther“ vorbereitet.