The Police: Drei Egos, fünf Platten, sieben Jahre

Sie verbanden Pop-Melodien mit Reggae, changierten zwischen Punk-Rotz und chirurgischer Präzision, boten schlaue Texte und schlichte Lautmalereien: Gegen Ende ihres Schaffens als „die vermutlich größte Band der Welt“ gefeiert, lieferten The Police Musik für den Mainstream. Aber mit einer großen Portion Sophistication.

Sie verbanden Pop-Melodien mit Reggae, changierten zwischen Punk-Rotz und chirurgischer Präzision, boten schlaue Texte und schlichte Lautmalereien: Gegen Ende ihres Schaffens als „die vermutlich größte Band der Welt“ gefeiert, lieferten The Police Musik für den Mainstream. Aber mit einer großen Portion Sophistication.

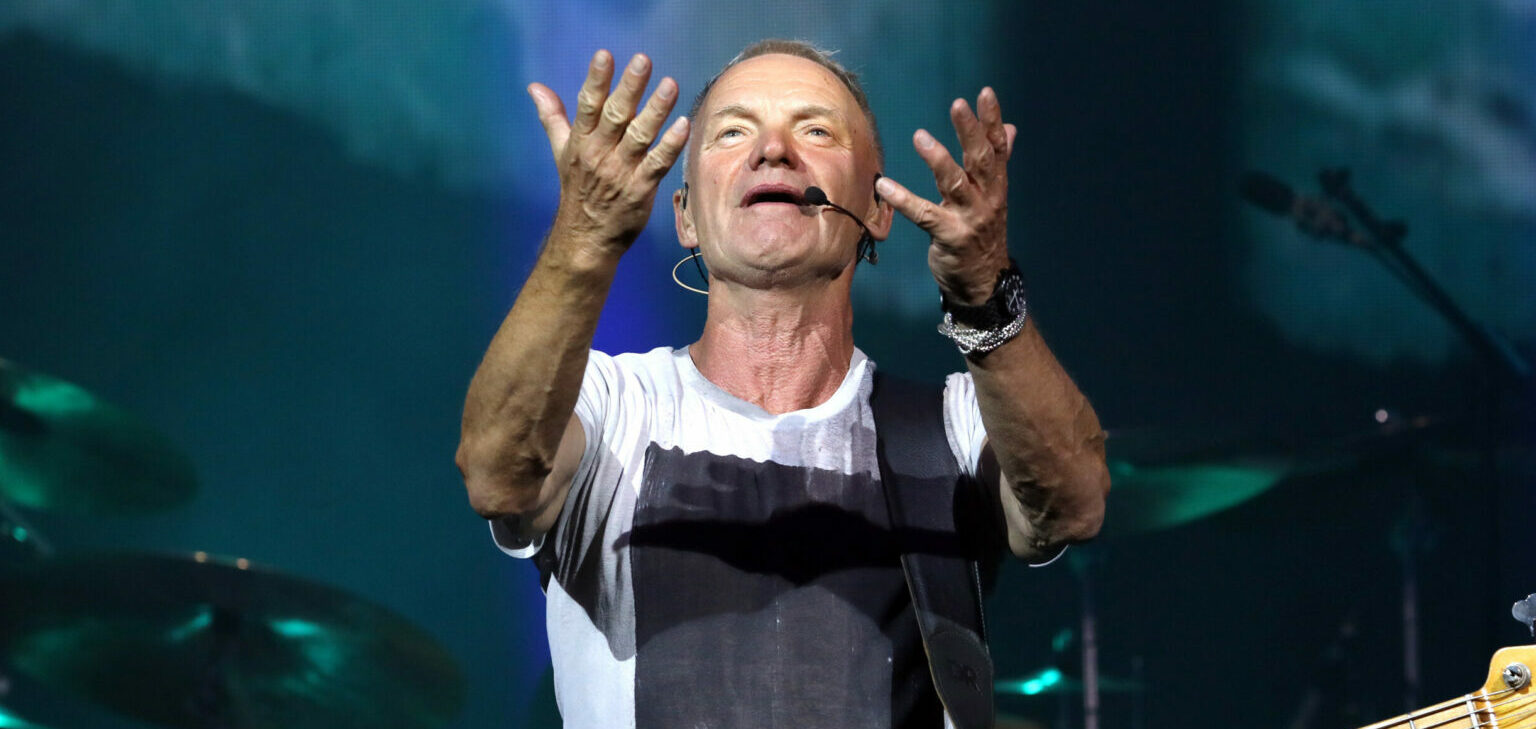

Bevor es weiter zu unserer ME-Helden-Story geht, seht hier Stings Auftritt bei unserer Preisverleihung – der nächste IMA kommt bestimmt!

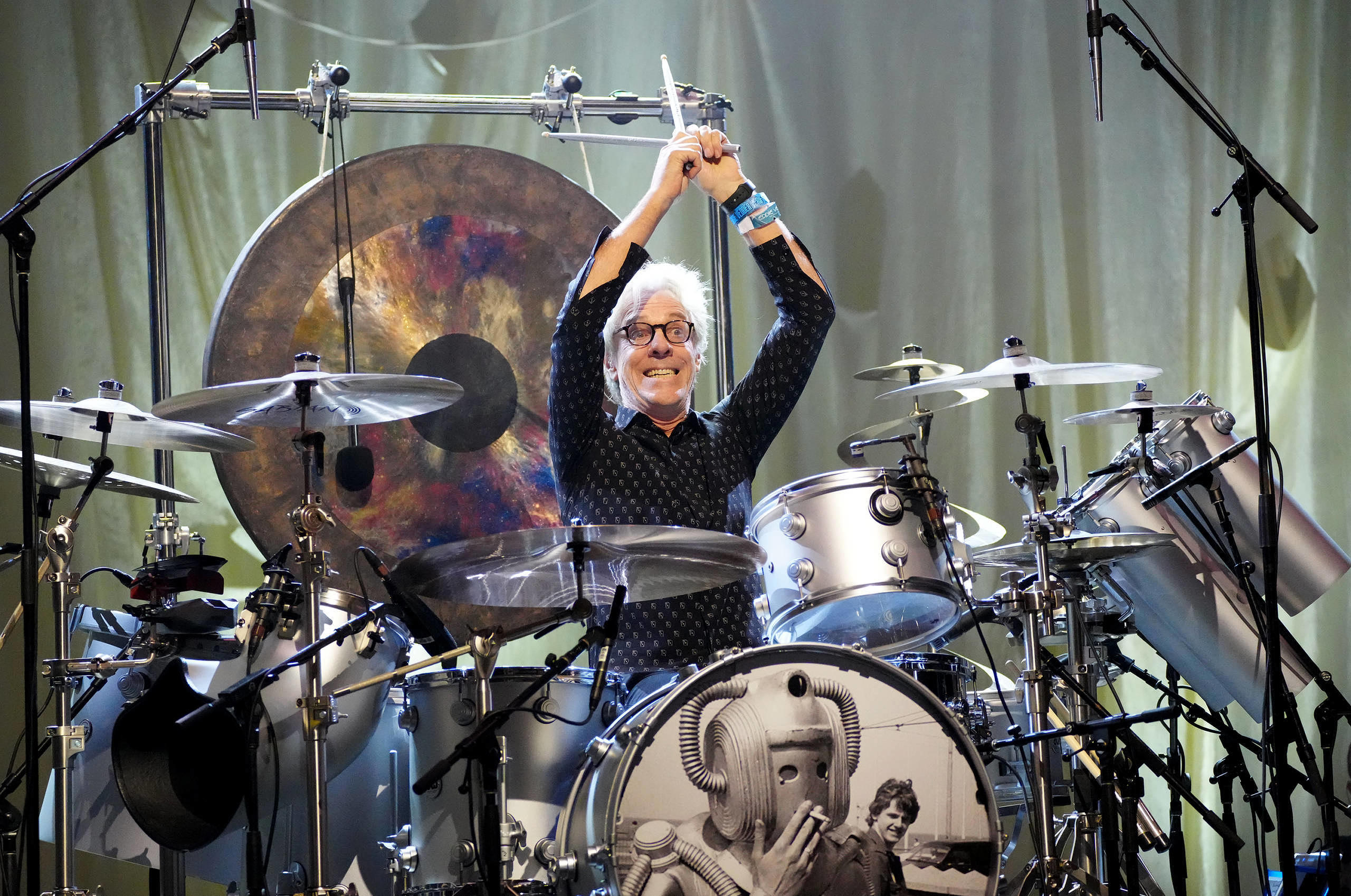

„Tatsächlich stand The Police ganz oben auf meiner Liste potenzieller Bandnamen“, erinnerte sich Stewart Copeland 2014 in einem Radio-Interview mit dem US-Sender NPR, „danach folgten weitere, einer lahmer als der andere. Heavy Artillery, Teeth Attack, London Teeth – irgendwie stand ich auf Zähne, warum auch immer. The Jaws Of Hell, du verstehst?“ Es wird letztlich doch nicht der Höllenschlund, sondern The Police. Gute Entscheidung.

Vorschlag fürs Protokoll: Bevor wir all die mutmaßlich schalen Polizei-Phrasen endgültig hinter uns lassen, widmen wir uns noch schnell den Tatbeteiligten. Etwa Gordon Matthew Thomas Sumner, in der Szene „Sting“ genannt, ehemals Lehrer und semi-professioneller Jazzbassist aus dem nordenglischen Hinterland. Sein Komplize heißt Henry Padovani, ist gebürtiger Korse und zunächst Gitarrist der Band, wird allerdings schon vor deren Debütalbum durch den erfahrenen und deutlich älteren Studiomusiker Andy Summers abgelöst. Nicht zu vergessen: Die Copeland-Gang aus den USA, bestehend aus Stewart, einem ehrgeizigen und weltgewandten Progrock-Schlagzeuger, sowie seinen beiden älteren Brüdern Miles und Ian, die der Band als Freunde und Helfer zur Seite stehen.

Die haben unsere drei Hauptdarsteller im London des Jahres 1977 auch bitter nötig. Stewart Copeland hat zuvor zwei wenig erfolgreiche Alben mit der Prog-Band Curved Air aufgenommen, die sich 1976 nach allerlei Querelen einmal mehr auflöst. In Newcastle lernt er den ambitionierten Bassisten Sting kennen, für dessen mittelmäßig inspirierte Jazz-Rock-Combo Last Exit es auch nicht allzu rosig läuft. Die Musik spielt ohnehin in London, weshalb Sting seine Koffer packt. Henry Padovani wiederum ist beseelt vom Punk, der gerade Britanniens Hauptstadt erschüttert, was sich in der Debütsingle „Fall Out“ niederschlägt, deren B-Seite die Misere allerdings schon im Titel trägt: „Nothing Achieving“.

Punk mag der heiße Scheiß sein, korrespondiert aber nicht unbedingt mit dem künstlerischen Selbstverständnis der Herren Copeland und Sting, die sich tendenziell zu Höherem berufen fühlen und ohnehin mit Padovanis limitierten Fähigkeiten hadern. Mit Mike Howlett, ehemals Mitglied der avantgardistischen Hippie-Kommune Gong, gründen sie das kurzlebige Projekt Strontium 90, das zwar außer ein paar Demotapes nichts Verwertbares abwirft, in dessen Reihen jedoch ein versierter Veteran seinen Dienst tut: Gitarrist Andy Summers, rund zehn Jahre älter als Copeland und Sting, der seine Brötchen seit geraumer Zeit als Tour- und Studiomusiker verdient. Die Konsequenz: Padovani muss gehen, Summers kommt.

Ein Stück vom Kuchen

Zum Narrativ eines Band-Mythos gehören gemeinhin blumige Berichte über Freundschaften, gar Seelenverwandtschaften und gemeinsame Ideale. Was The Police betrifft, sollte man sich keinen allzu romantischen Illusionen hingeben: Größter gemeinsamer Nenner ist damals vermutlich der Frust über den Status quo und das Bedürfnis, ein Stück vom Kuchen abzubekommen, dessen Größe endlich dem eigenen Talent entspricht. Was aber keineswegs verwerflich ist. Nur der Vollständigkeit halber.

Als The Police 1978 mit „Roxanne“, „Can’t Stand Losing You“ und „So Lonely“ drei zweifellos gelungene Singles veröfffentlichen, allesamt komponiert von Sting, werden sie zunächst als New-Wave- Band wahrgenommen – wie so ziemlich alles, was dieser Tage aus dem Vereinigten Königreich in die große, weite Welt schwappt. Reggae ist zu diesem Zeitpunkt längst im Mainstream angekommen und spielt im Klangbild der Band eine tragende Rolle, von karibischem Sommerhit-Flair à la „Dreadlock Holiday“ sind The Police aber denkbar weit entfernt: Copeland synkopiert präzise und rhythmisch komplex, Summers entsagt dem allzu oft auf selbstgefällige Virtuosität geeichten Zeitgeist der Siebziger mit drahtigem Minimalismus.

Sting wiederum vermittelt mit heiserer, hoher und bisweilen regelrecht gepresst wirkender Stimme die nötige Dringlichkeit. Dass mindestens zwei der drei Blondschöpfe, namentlich die Endzwanziger Copeland und Sting, auch als Posterboys eine ordentliche Figur abgeben, ist sicherlich nicht von Nachteil.

Manager Miles Copeland III, der älteste Bruder des Schlagzeugers und Gründer der Plattenfirma I.R.S., hat der Band einen Vertrag mit dem etablierten US-Label A&M Records verschafft – ein Grund mehr, warum die britische Musikpresse tendenziell feindselig reagiert. Die ist 1978 noch immer vom Punk euphorisiert, folgt – nicht grundsätzlich frei von nationalen Ressentiments – der reinen Lehre und schmäht das Trio als „Überbleibsel aus einer früheren Generation“, wie sich Stewart Copeland erinnert. Zu alt. Zu wenig Punk. Letzten Endes auch: zu kompetent.

Drei eher bourgeoise Typen und ihre Jazz-Rock-Vergangenheit

Der Kulturkampf ist in vollem Gange, auch das Debütalbum OUTLANDOS D’AMOUR gerät zwischen die Fronten. Wer die rebellische DIY-Attitüde und den bisweilen stolz zur Schau getragenen Dilettantismus des Punk feiert, tut sich mit drei eher bourgeoisen Typen und ihrer Jazz-Rock-Vergangenheit naturgemäß schwer. In der Punk-Szene gelten The Police, trotz ihrer robusten, durchaus aggressiven Klangästhetik, als wenig authentisch. Und das klassische Rock-Publikum jener Jahre hat’s weder mit Wave noch Reggae, steht eher auf amerikanischen Mainstream-Schlock oder konvertiert gleich ins Metal-Lager. The Police sitzen gewissermaßen zwischen allen Stühlen. Doch Komponist Sting hat ein As im Ärmel, das all die Diskussionen über Punk, Wave, Rock oder Reggae obsolet erscheinen lässt: ausgefeilte, eingängige Songs, die ein viel größeres Publikum erreichen können. The Police sind eine sophisticated Popband.

[facebooklikebox titletext=’Folgt uns auf Facebook!‘]

Dass „Roxanne“ mit reichlich Verspätung an den britischen Top Ten kratzt, kann nicht einmal die zensurfreudige BBC verhindern. „Es geht darin nicht ums Ficken“, entrüstet sich Sting 1979, „es ist kein schmutziger Song, in welchem Sinne auch immer. Sie haben ihn nur nicht gespielt, weil er von einer Prostituierten handelt.“ Auch „Can’t Stand Losing You“ wird boykottiert, weil Sting im Text den verschmähten Liebhaber mimt, der mit Selbstmord droht. Ein verspäteter Platz 2 in den britischen Charts deutet allerdings an, dass The Police irgendetwas richtig zu machen scheinen, auch auf dem europäischen Festland und in den USA wird man langsam hellhörig.

Was bleibt, ist eine ambivalente Haltung der meisten Rezensenten, die einerseits begeistert sind vom akkuraten, kraftvollen Spiel der Band, andererseits jedoch einen Mangel an Emotionalität ausmachen – aber wir nähern uns eben den Achtzigern und seinem kühlen Chrom-und-Neon-Chic. In dieser Hinsicht haben The Police ihre Antennen schon etwas weiter ausgefahren als eine vornehmlich in den Sechzigern sozialisierte Kritikerkaste.

Mit REGGATTA DE BLANC, dem zweiten Studiowerk, bleiben sie nicht nur ihrem Stil treu, sondern auch dem Hang zu rätselhaften Albumtiteln. Ob es hier nun um weißen Reggae geht oder irgendeine Art Segelwettbewerb, spielt zwar keine große Rolle, zeugt jedoch vom Bedürfnis, als angemessen smart wahrgenommen zu werden. Ein Jahr nach dem Debüt veröffentlicht, markiert das Werk den Durchbruch in der Heimat, wo es an die Spitze der Charts drängt, flankiert von Nummer-eins-Hits wie „Message In A Bottle“ und „Walking On The Moon“.

Die Reggae-Tönung, mittlerweile Trademark der Band, gewinnt gleichzeitig auch bei den durch und durch „echten“ Punks The Clash zunehmend an Bedeutung, für The Police ist sie in ihrer konkreten Ausprägung jedoch ein Alleinstellungsmerkmal: Niemand sonst setzt sie so feinsinnig in Szene, variiert so gekonnt Tempo und Dynamik. Das können böse Zungen als „muckermäßig“ abtun, und in der Tat erfreuen sich The Police bei Amateurmusikern schon recht früh einer ziemlich großen Beliebtheit.

Andererseits: Was die drei Helden abliefern, ist keine plumpe Effekthascherei, sondern schlichtweg effektiv. Es funktioniert. Auch und vor allem live, und diese anschließenden Tourneen machen den Eroberungszug perfekt: The Police, vor 18 Monaten noch als Fake-Punks belächelt, sind auf dem Weg nach oben. Es sind allerdings genau jene Zeiten des kreativen und kommerziellen Triumphes – das Nachfolgewerk, gewohnt sinnfrei wie wohlklingend ZENYATTÀ MONDATTA betitelt, erscheint bereits ein Jahr später – die den Spaltpilz in sich tragen. Denn auf persönlicher Ebene harmoniert das musikalische Dream Team nicht immer, sondern immer seltener.

„Ich war damals ein echtes Arschloch“ (Stewart Copeland)

Wir müssen also über Egozentrik reden. „Ich war damals ein echtes Arschloch“, offenbart Copeland später dem britischen „Express“, wobei sich seine Wut meistens gegen einen als zunehmend arrogant empfundenen Sting richtet, der mit seinen Kompositionen zweifellos den größten Anteil am rapiden Aufstieg der Band hat – und dies seine Kollegen auch deutlich spüren lässt.

Letztere, ebenfalls mit gesundem Selbstbewusstsein gesegnet, sind allerdings nicht jene Sorte Männer, die das Feld kampflos einem selbsternannten Alpha-Rüden überlassen würden. „Behind My Camel“ heißt das Stück von Andy Summers, das Sting laut eigenem Bekunden „so sehr hasste, dass ich das Tape im Garten hinter dem Studio vergrub“. Eine Erklärung dafür, wie es dennoch auf ZENYATTÀ MONDATTA landen konnte, bleibt er leider schuldig.

Drei Alben in drei Jahren und exzessive Tourneen haben jedenfalls ihre Spuren hinterlassen, man geht sich gehörig auf die Nerven. Manager Miles Copeland hat für besagtes Werk tatsächlich nur vier Wochen im Studio eingeplant, am Morgen danach beginnt die nächste Tournee, wie immer organisiert von Ian Copeland, Stewarts zweitältestem Bruder. Der enorme Zeitdruck lässt die Stimmung zusätzlich kippen, zumal Management und die krisengeplagte Plattenfirma nicht müde werden zu betonen, wie viele Arbeitsplätze davon abhingen, vom Presswerk bis zum Plattenhändler. Die Finanzabteilung kann jedoch bald aufatmen: Am Ende stehen Platz 1 in Großbritannien, zweifaches Platin in den USA und ein Grammy Award für das „Beste Rock- Instrumentalstück“: „Behind My Camel“. Gut möglich, dass Andy Summers danach nie wieder ohne Klappspaten reiste.

„The Police sind die führende Kraft der zweiten britischen Invasion“

Die Band auf ihre Hits zu reduzieren, führt gewiss in die Irre, doch selbst ein vermeintlicher Schnellschuss wie ZENYATTÀ MONDATTA – man ist fast geneigt, von einem Verlegenheitsalbum zu sprechen –, wirft mit „Don’t Stand So Close To Me“ und „De Do Do Do, De Da Da Da“ zwei globale Erfolge ab. Zu Anfang des neuen Jahrzehnts sind The Police eine Macht, der „Rolling Stone“, zu jener Zeit relativ unverdächtig, Bands von der Insel übermäßig wohlwollend zu betrachten, gerät 1983 regelrecht ins Schwärmen: „Sie sind der erste britische New-Wave Act, dem der Durchbruch in den USA in großem Stil gelungen ist und vermutlich die größte Band der Welt.“ In Anspielung auf die Beatlemania rund 15 Jahre zuvor, werden sie als „führende Kraft der zweiten britischen Invasion“ gehandelt. Die amerikanischen Kritiker scheinen aktuell jedenfalls wesentlich nachhaltiger beeindruckt zu sein als vom britischen Glam-Rock der frühen sowie dem Punk- Hype der späten Siebziger.

Welch ein Affront: A&M Records erfrecht sich, Andy Summers’ „Omegaman“ als erste Single des kommenden Albums GHOST IN THE MACHINE einzuplanen. Sting interveniert umgehend. Alle vier Auskopplungen des im Oktober 1981 erscheinenden Werkes werden selbstverständlich aus seiner Feder stammen.

Da ihm der Text von Copelands „Rehumanize Yourself“ nicht passt, ersetzt er ihn durch seinen eigenen, auch der philosophische Überbau des Albums, inspiriert von Arthur Koestlers Schrift „Das Gespenst in der Maschine“, geht auf sein Konto, ebenfalls die stilistische Neuausrichtung des ehemaligen Power-Trios: Pop mit teils jazzigen Untertönen, punktuell eingesetzter Bläsersektion und ätherischen Synthesizer-Klängen, für die der Studio-Keyboarder Jean Alain Roussel verpflichtet wurde. Hätte Andy Summers den Mittelfinger ausgestreckt und die Band damals verlassen, wäre wohl niemand überrascht gewesen. Sting ist drauf und dran, seine Kollegen zu reinen Begleitmusikern zu degradieren, gebilligt vom Management, das sich dafür auf weitere Hits freuen darf – so viel zum Thema brüderliche Solidarität. Die Nummer eins des Albums ist „Every Little Thing She Does Is Magic“, dessen Refrain schon fast schlagerhaft wirkt, „Invisible Sun“ hingegen flirtet mit dunklerer Wave-Ästhetik. Vom ruppigen Rock-Reggae früherer Jahre sind beide Singles denkbar weit entfernt.

Die Zeit von The Police endet gleich zweimal

Nach vier Alben in jährlichem Abstand und der wie immer anschließenden Tournee markiert 1982 eine Zeitenwende: Es gibt dieses Jahr kein neues gemeinsames Werk, dafür forciert Sting seine Schauspielkarriere, Summers nimmt ein Album mit Robert Fripp auf und Copeland liefert den Soundtrack zu Francis Ford Coppolas „Rumble Fish“. Erst im Dezember treffen sie sich erneut im Studio, nehmen SYNCHRONICITY aber weitgehend getrennt voneinander auf. „Every Breath You Take“, Stings düstere Stalker-Ballade, geht als Popsong für die Ewigkeit durch.

Kommerziell betrachtet, für zahlreiche Kritiker allerdings auch in künstlerischer Hinsicht, erreicht das Album ganz neue Sphären. Obwohl stringent, gehaltvoll und noch dazu unterhaltsam, ist nahezu absehbar, dass es das finale Kapitel sein wird. Sting verspürt wenig Lust, neue Songs für ein Nachfolgewerk zu schreiben, zumal seine Solokarriere 1985 in Schwung kommt. Dass sie, wie auch die Alleingänge seiner Kollegen – seien wir ehrlich – nur in Ausnahmefällen an die Brillanz des gemeinsamen Werkes heranreicht, lässt sich kaum verhehlen. Nur hat eben alles seine Zeit, und die von The Police endet gleich zweimal. 1986 aus besagten Gründen, erneut 2008 nach einer millionenschweren Wiedervereinigungs-Tournee. Was bleibt? Gute, oft großartige und bisweilen sogar phänomenale Musik, die den Übergang von den Siebziger- zu den Achtzigerjahren auf originelle und intelligente Weise begleitete – und seitdem regelmäßig neu entdeckt

wird. Pop im besten Sinne.

Dieser Artikel erschien erstmals im ME 02/20: