Linus Volkmanns Popkolumne: Ärger mit Echt, Faber, Gary & Helge Schneider

„Es tut mir leid“: Drei Geschichten hinter den Pop-Kulissen von Linus Volkmann.

Wegen Faber im Park geschlafen, von Helge Schneider verarscht und dann war da ja noch diese Sache mit Echt … Linus Volkmann schreibt in der neuen Kolumne über bemerkenswerte Randnotizen des eigenen Interview-Betriebs.

„Sag mal, weinst du oder ist das der Regen, der von deiner Oberlippe perlt?“ Diese Worte habe ich noch von der letzten Musikexpress-Weihnachtsfeier im Ohr. Paula Irmschler flüsterte sie mir zu, obwohl sie doch genau wissen musste, dass mir Blut aus der Nase lief, nachdem sie mir im toten Winkel am Buffet „versehentlich“ ihren Ellbogen gegeben hatte. Einfach echt ein lustiger Vogel, diese Wahl-Kölner-Buch-Autorin und Kolumnistin, dachte ich damals unter Tränen.

Letzte Woche schrieb jene Paula nun über die neue Echt-Doku in der ARD-Mediathek. Gern würde ich die rüstige Dresdnerin mit einer frechen Gegenrede widerlegen, aber das ist mir hinsichtlich einer erneuten Weihnachtsfeier dann doch zu heikel. Viel mehr möchte ich diese kleinen Dreiklang an skurrilen Anekdoten aus Interviews mit einer Begegnung jener Band Echt beginnen. Denn die war auch nicht ohne …

Echt sorry

Eine Freundin schickt mir einen Schnipsel aus dem aktuellen Hotel-Matze-Podcast. Darin unterhalten sich Kim Frank und Florian Sump von der Band Echt. Florian Sump zu seinem Ex-Sänger: „Du warst ein lauter meinungsstarker Mensch, der auch mal dem Intro-Redakteur, von dem ich unbedingt toll gefunden werden wollte … Du hattest überhaupt kein Problem damit, den zu konfrontieren, wenn du irgendwas scheiße fandest.“

Die Notifications reißen nicht ab, hinterher kommt gleich noch ein Ausschnitt – diesmal aus „Fast Forward“, der legendären Sendung auf VIVA 2 von Charlotte Roche. Zu Gast auch hier: Echt. Folgender Austausch aus den ganz frühen 2000ern findet sich dort in der Doku protokolliert … Charlotte: „Es gibt eine Sache, die sehr stark auffällt in letzter Zeit, dass so andere Zuhörerkreise euch entdecken, großer Artikel in der tollen Spex, in der Intro …“ Kim Frank unterbricht, ironisch: „Ja, super Artikel in der Intro!“ Die Band lacht.

Rückfrage der Freundin: Warst du nicht damals bei diesem Intro?

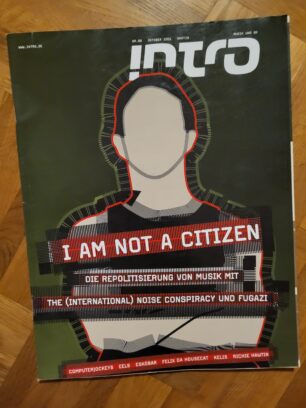

Oh ja. Doch nicht nur das. Mir fällt alles wieder ein. Ich war nicht nur zu jener Zeit Redakteur dieses Magazins, ich habe auch diesen Echt-Artikel, der die Band noch beschäftigt, geschrieben. Weia. Den muss ich mir wohl noch mal ansehen …

2001. Zu jener Zeit wunderte ich mich oft, warum ich keine Journalistenpreise für meine Arbeit erhielt. Bestimmt weil das Intro nicht in einem der großen Publikumsverlage erschien, sondern im Eigenverlag, damn! Nach der Lektüre meines Text aus dem Oktober des Jahres 2001 wundere ich mich heute viel eher, warum ich damals nicht in Knast gegangen bin für mein Werk. Aber vielleicht muss ich etwas weiter ausholen: Damals schwirrten zwei juvenile Pop-Phänomene durch die Redaktionen, durch die deutschsprachige Welt. Einmal waren das die talentierten Jungmänner von Echt und auf der anderen Seite war es Robert Stadlober, der Schauspieler, dessen Karriere mit der Benjamin-Lebert-Verfilmung „Crazy“ gleich von Null auf Superkrass einstieg – und der auch eine Band unterhielt. Gary der Name. Zweimal beliebte Boy-Schönis mit Musik – doch konnten sie unterschiedlicher kaum sein: Echt waren schwerst musikalische Super-Profis, die über die Bravo und von Autoren geschriebenen Songs fame wurden. Stadlober und seine Gary (im Wesentlichen zu der Zeit der Jan-Müller-Buddy Rasmus Engler) waren dagegen über Roberts Ruhm zu einem Plattenvertrag gekommene Rumpel-Indiepunks, die gerade erst loslegten. Echt hatten dagegen 2001 mit der dritten Platte bereits ihren Produktzyklus hinter sich – was man wie vieles andere gut in der Doku von Kim Frank über seine Band in der ARD-Mediathek nacherleben kann.

Ich interviewte 2001 beide Bands. Separat wohlgemerkt – und fragte sie dabei auch nach der jeweilig anderen. Normalerweise halten sich Künstler*innen bei sowas, auch wenn sie die Konkurrenz nicht gerade schätzen, sehr bedeckt. Doch hier nicht. Ich war seinerzeit überrascht, denn die Antworten waren ziemlich vernichtend. Sie finden sich wohl auch deshalb in meinem Artikel sehr prominent vorangestellt.

Robert Stadlober: „Also, ich find‘ Echt scheiße, weil ich die Musik scheiße finde. Es sind sicher 100.000 mal bessere Musiker als wir. Aber ich bin der Meinung, dass wir die besseren Songs schreiben.“ […]

Kim Frank: „Oh, Gott. Ganz schrecklich. Ich mag Musik nicht, wenn die Leute nicht Musik machen können.“

Heute in Zeiten von Social Media und überhaupt würde ich solch offensive O-Töne nicht einfach so veröffentlichen. Ich würde sie der Band vorab vorlegen – viel wahrscheinlicher ist aber, dass Band und/oder Management ohnehin auf eine Autorisierung des Interviews bestünden. Das ist mittlerweile fast bei jedem Act jenseits des örtlichen JUZ Standard.

Als sich diese Kontroll-Praxis langsam durchsetzt, war ich meist etwas pikiert, wenn der*die Interviewte seine gelieferten Quotes noch mal gegenlesen wollte – heute ist es mir tatsächlich sogar lieber. Ich möchte niemand falsch zitieren, Leute sollen sich wohl- und sicher fühlen können, wenn sie mir etwas erzählen. Im Sportjournalismus mag es so sein, dass Pressevertreter der Vereine aus den Interviews ihrer Spieler jedes interessante oder gar kontroverse Wort rausstreichen, diese Sorge sehe ich im Kulturjournalismus nicht gespiegelt.

2001 indes zitierte ich die beiden Bands dagegen noch, ohne einen solchen Korrektiv-Mechanismus anzubieten.

Zudem führte ich im Heft die beiden Interviews von Echt und Gary in einen großen Artikel zusammen. Da beide damals wenig füreinander übrig hatten – ihr habt es ja eben noch mal gelesen – hätten sie das sicher auch nicht gewollt. Daher habe ich es bei den Begegnungen also tunlichst verschwiegen. Nach zwanzig Jahren mag das verjährt sein, viel ehrenvoller macht es das allerdings auch nicht. Überhaupt schäme ich mich heute für diese ganze Anmaßung in dem damaligen Beitrag. Ich hielt das augenscheinlich wohl für provokant und wollte den damalig als zu brav empfundenen Popmagazin-Konsens aufmischen. Fair enough – allerdings tat ich das auf Kosten der Acts und meiner eigenen Glaubwürdigkeit.

Ich möchte Echt und Gary hiermit um Entschuldigung bitten. Sorry, Bros. Das war bestimmt einiges, was ich da angezettelt habe, aber sicher nicht korrekt. Es tut mir leid.

Sei kein Faber im Park

Es gibt manche Interviewreisen, die laufen so spektakulär schief, dass es am Ende fast schon wieder witzig ist. Betonung liegt auf „fast“.

Vor etlichen Jahren bekomme ich die Möglichkeit, den Songwriter Faber ein Stück auf seiner Tour durch seine Heimat, also die Schweiz, zu begleiten. Embedded popjournalism? Why not! Ich sage zu. Faber wird zu diesem Zeitpunkt mit seiner gleichermaßen genialisch- als auch berührenden Storyteller-Persona bereits jenseits geschmäcklerischer Kreise hochgehandelt. Die brechende Stimme, diese Dringlichkeit, die Poesie des Songs „Alles Gute“ haben mich abgeholt wie Postkutsche. Dazu ein interessanter Haarhelm, als wäre wieder DIGITAL IST BESSER und er zumindest optisches Ehrenmitglied bei Tocotronic.

Na, dann: Hallo Schweiz, hallo Luzern, Anreise mit der Bimmelbahn. Ich sag mal, an mir hat der nicht mehr aufzuhaltende Klima-Kollaps nicht gelegen.

Faber spielt also mit seiner Band hier ein Konzert, die Veröffentlichung seines designierten Durchbruchs-Album SEI EIN FABER IM WIND steht kurz bevor. Überhaupt die Band, ich mache mir ja eigentlich nicht viel aus virtuosen Musikern und aus exotischen Instrumenten, aber diese Performance beeindruckt dahingehend auch mich. Klezmer, Straßenmusik, Balkan-Pop … und inmitten dieser charismatische Typ mit dem stechenden Blick.

Gemeinsam mit Faber und seinen Leuten fahre ich danach in einem Bus in die Nacht. Luzern nach Zürich. Journalistische Distanz steht bei so einem Trip nicht in der Überschrift, aber selbst innerhalb eines solchen Verstrickungsprojekts überreiße ich es mit der Distanzlosigkeit und finde mich in tiefster Nacht am Küchentisch der WG wieder, in der Faber lebt. Ich versuche gerade irgendwelche Kicks rauszukitzeln aus Zigaretten mit CBD, das in der Schweiz seit kurzer Zeit frei verkäuflich geworden ist. Wirkt natürlich nicht. Was aber vielleicht nur heißt, dass man es mehrmals probieren sollte. Es dauert also dementsprechend, bis ich mich von dieser Homestory losreißen kann (lies: bis die Band mich endlich loswird). Als ich gegen halb vier Uhr morgens zu meinem Hotel komme, bin ich der festen Überzeugung, dieser Trip sei der Hit.

Vor Ort beim Hotel oder eher der Pension ohne Rezeption, muss ich mit einem Code den Zimmerschlüssel aus einem Fach auslösen. Dieser Code hat sich allerdings geändert – eine entscheidende Info, die mich nicht mehr erreicht hat. Ich verbringe die Nacht in einem Park in der Nähe. Schlafen ist schwierig, da zu viele Gestalten immer wieder versuchen, mich auszurauben. Ich kann es ihnen schwer verdenken, was zur Hölle mache ich auch hier um diese Zeit? Um quälend elf Uhr vormittags ist dann endlich jemand in dieser Pension vor Ort. Durchgemacht treffe ich später auch noch mal Faber zum „richtigen“ Interview. Es geht dabei auch um manch misogyn zu lesende Passagen in seinen Texten, es geht um Worte wie Nutte. Alles Rollenprosa, oder was?

Doch erst verbrüdernder Rausch am Küchentisch, dann Konfrontation im Interview? Es funktioniert einfach nicht. Faber kann mit der Kritik nichts anfangen, ich ärgere mich über ihn, aber vor allem auch über mich – das ist alles so ambivalent, was ich da angezettelt habe. Affirmatives Bonding oder journalistische Distanz, Bruder! Beides geht halt nicht. Die Nähe, die Euphorie der Nacht ist verflogen, das Interview ein Reinfall. Und warum bin ich überhaupt auch noch so saumüde? Ach, stimmt, da war ja noch was. Ich habe die Nacht im Park geschlafen – oder zumindest immer mal ein paar Minuten.

Als ich endlich in den Zug nach Deutschland steige, weiß ich nicht, wie ich das alles verstoffwechseln soll. Aber eines, das weiß ich sicher: Diesen verkorksten Trip werde ich garantiert nicht mehr vergessen. Immerhin etwas.

Helge Schneiders geklaute Motorräder

Es ist der Pandemie-Sommer 2020. Dass er nicht der einzige bleiben wird, ahnt man zu jener Zeit noch nicht so wirklich. Ein Glück. Alle haben noch ein paar Reserven und Helge Schneider die Zeit des Lockdowns sogar genutzt und ein Album fast ohne Fremdbeteiligungen fertig gestellt: MAMA.

So sehr mich der genialische Vogel in den Neunzigern beschäftigt hat, so wenig hatte ich zuletzt Anschluss gehalten an sein weiter wucherndes Werk. Das letzte, an das ich mich erinnere, ist, wie ich bei der Pressevorführung von „00 Schneider – im Wendekreis der Eidechse“ eingeschlafen bin. Die Möglichkeit, ihn zu MAMA zu interviewen, freut mich trotzdem sehr – denn damit ist die schnarchige Eidechse also nicht das letzte, was mich mit dem fraglos faszinierenden Ruhrpott-Irren verbindet. Ich rechne nicht nur wegen Corona mit einem Telefoninterview und bin sehr überrascht, als es heißt, ich solle mich in Mülheim an der Ruhr bei dem Musiker zuhause einfinden an einem bestimmten Tag.

Call to action – und das in einer eigentlich ruhenden Phase? Mir ist es mehr als recht. Mit dem Auto werden das hin und zurück 500 Kilometer werden, das zahlt dir heutzutage im auslaufenden Popbetrieb auch niemand mehr, aber drauf gepfiffen. Ich darf zu Helge Schneider nach Hause, mein Lover Kwittiseeds kommt auch mit. Obwohl „nach Hause“ … naja, nicht ganz. Wir sitzen letztlich mit ihm im Garten seines Hauses und dürfen nur mal zum Pinkeln rein. Das Helge-Haus grenzt direkt ans Ufer der Ruhr und das Viertel, in dem er wohnt, sieht tatsächlich aus wie in einem seiner Filme. Helge Schneider wirkt glänzend aufgelegt, bietet Limonade und Kekse an. Nur an einer Stelle wird er recht vehement: Wenn es nur noch die Möglichkeit geben sollte, in Autokinos und damit vor Leuten in geschlossenen Fahrzeugen aufzutreten (das war in diesen Monaten gerade DAS Ding für die stillgelegte Live-Branche), dann zöge er sich aus dem Showgeschäft zurück.

Er bräuchte jedenfalls ein Publikum mit dem er spielen könne, sonst ginge es eben nicht. An diesen Moment des Interviews werde ich ein paar Monate später noch denken, als Helge einen kleinen (im Brennglas der Corona-Zeit: großen) Skandal auslöst, als er ein Konzert vor Strandkörben abbricht, weil er das Gefühl hatte, nicht zu den Zuschauer*innen durchzudringen.

PS: Großes Hallo übrigens einen Tag nach dem Gespräch. Helge Schneider spricht mir auf die Mailbox. Er klingt total ernst: „Linus, du warst doch gestern hier. Seitdem fehlen … drei Motorräder.“ Es dauert einen Moment, bevor ich kapiere, dass Helge Schneider mich mit diesem Einstieg tatsächlich verarschen wollte. Herrlich. Also wenn sich dieser Trip nach Mülheim nicht gelohnt hat, dann weiß ich auch nicht.

Was bisher geschah? Hier alle Popkolumnentexte im Überblick.

.jpg)