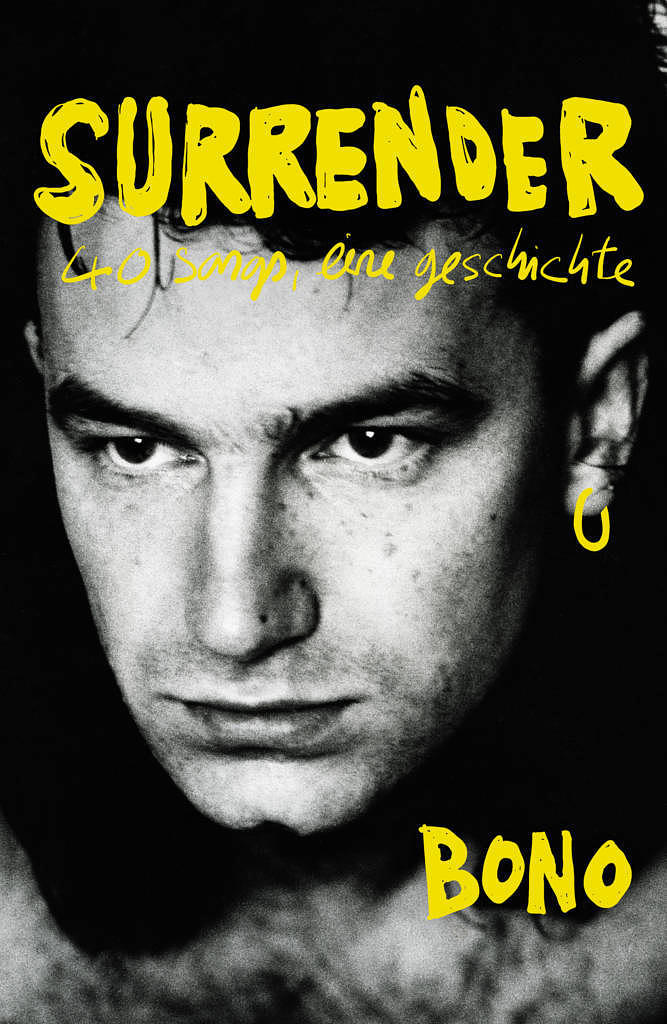

Kritik: „Surrender“ in Berlin – Bravissimo, Bono!

Was ist das für ein Auftritt! Eine Orpheus-Geschichte, ein Konzert, ein Vortrag, eine Revue, ein Kabarett.

Wohl keine Buchveröffentlichung des Jahres wurde von Musikjournalisten sehnlicher erwartet als die Memoiren Bonos, „Surrender“. Viele Rezensionen der Autobiografie des U2-Sängers lesen sich sogar so, als wären die Kollegen derart aufgekratzt gewesen, dass sie Teile ihrer Besprechungen schon vorformulierten, bevor es auch nur eine einzige Zeile der Buchfahnen zu lesen gab. Vom „Mullet-Mann mit dem Messiaskomplex“ war in den ersten Kritiken zu lesen, sogar, härter noch, vom „Maskottchen der Politiker“. Besonders schön ist die Phrase „Pop und Politik gehören nicht zusammen“ – was natürlich nicht stimmt. Pop und Politik gehören zusammen, denn es sind Popsänger, die Massen junger Menschen erreichen und durch ihre Texte, ihre Melodien und ihr Aussehen – die ihr eigenes Leben und ihre Identität widerspiegeln – das Leben dieser Menschen prägen, die selbst zu Menschen mit bestimmten Lebenshaltungen werden. Nur deshalb haben Harry Styles, Lizzo, Lady Gaga, Sam Smith oder King Princess Erfolg.

Natürlich fällt Bono in dieser Auflistung ein wenig aus der Rolle, er ist ein weißer heterosexueller Mann über 60. Aber dass er in den vergangenen 40 Jahren mehr als jeder andere Rockstar – von Bob Geldof abgesehen – mit Politikern konferierte, ist womöglich auch der Tatsache geschuldet, dass er mehr Einfluss hat als andere Künstler seiner Generation. Dass Bono seine Aura stets mit Humor zu nehmen wusste, wissen nicht alle. Auch bei seinem Auftritt im Berliner Admiralspalast am Mittwoch (23.11.) zelebriert er die Selbstironie, allerdings auch das ehrliche Selbstmitleid, das sein wunderbares „Surrender“-Buch auszeichnet. Und was ist das für ein Auftritt? Eine Orpheus-Geschichte, ein Konzert, ein Vortrag, eine Revue, ein Kabarett. Keine Lesung. Gut so.

Paul Hewson, wie Bono Vox, schon lange nur noch Bono, wirklich heißt, erzählt von seiner Kindheit, den ersten Schritten mit Edge, Larry und Adam, von dem Luciano Pavarotti immer dachte, er hieße James. Den ersten Erfolgen mit U2, dem Tod der Mutter, als er 14 war, und dem Vater, der dem Verlust seiner Ehefrau mit eisigem Gram begegnete. Hinter Bono befindet sich eine Leinwand mit digitalen Projektionen der von ihm angefertigten, stilistisch ebenso reduzierten wie pointierten Porträtstrichzeichnungen der wichtigsten Menschen seines Lebens.

Bono wird am DJ-Pult begleitet von seinem langjährigen Weggefährten und Landsmann, dem Produzenten Jacknife Lee, einer Cellistin sowie einer singenden Harfenistin. Im Grunde bietet Bono mit dieser Besetzung das intimste U2-Konzert in Deutschland seit Jahrzehnten. Er eröffnet mit „City of Blinding Lights“ von 2004, ihrem, wenn man ehrlich ist, letzten Hit, geht über zu „Vertigo“ und „With or Without You“ und präsentiert ab dann Klassiker in chronologischer Reihenfolge. Auf die Berlin- und Las-Vegas-Periode verzichtet er (und auf die nicht ganz so guten Sachen ab den Zehnerjahren).

Es ist schwer zu sagen, was an diesem Abend besser ist: die Live-Darbietungen oder die Erzählungen

Dramaturgisch passt manches allerdings nicht zusammen. Bei „Where The Streets Have No Name“ wird zwar nicht Panama eingeblendet, sondern der afrikanische Kontinent; streng genommen wird der Entstehungsprozess dieser Freiheitshymne jedoch mit den USA assoziiert. Als Bono von „Live Aid“ berichtet, geht er sogleich zu „Pride (In The Name of Love)“ über. Durch diesen Song wurde Geldof auf U2 aufmerksam, aber die Band spielte ihn beim Charity-Konzert eben nicht, weil ihnen die Zeit fehlte – ihr Sänger turtelte zu lange mit einer Frau aus dem Publikum – IM Publikum – herum.

Es ist schwer zu sagen, was an diesem Abend besser ist: die Live-Darbietungen oder die Erzählungen. Wenn Bono singt, freut man sich bereits auf die nächste Anekdote danach. Wenn er aus seinem Leben berichtet, fragt man sich, welches Lied er wohl als nächstes anstimmt. Im Gesang erinnert er an den Crooner, den er Anfang des Jahrtausends in der Million-Dollar-Hotel-Band schon gab, selbst „Stories for Boys“ klingt wie aus einem Nachtclub. Man muss die Erinnerungen jedoch nicht gelesen haben, um Bonos Geschichte zu folgen. Ein Teleprompter ist zumindest offenkundig nicht zu sehen, der 62-Jährige scheint die ganzen zwei Stunden frei zu sprechen. Er zitiert nahezu Wort für Wort die Hälfte seines ersten Buchkapitels.

Wäre Paul Hewson ein guter Schauspieler geworden? Das gilt nun als ziemlich sicher. Er spricht und spielt für diese Aufführung in fünf verschiedenen Rollen. Er spricht sich selbst, er spricht Adam Clayton, den Manager Paul McGuiness, Luciano Pavarotti sowie seinen Vater Bob Hewson. Er schafft es sogar, Pavarotti, Bob Hewson und sich selbst interagieren zu lassen. Auch bei geschlossenen Augen ist klar zu hören, wen er gerade performt. Obwohl er manchmal selbst nicht weiß, wer er ist – was in einem grandiosen Ausruf endet: „Hey! It’s me! B-O-N-O! Paul!“. Fehlt eigentlich nur noch McPhisto, jene Persona aus der „Zooropa“-Tour von 1993, mit der er sein Darstellungstalent erstmals offenbarte, und die unter wahnhaften Vorstellungen der Weltbeherrschung litt.

Bonos Geschichtsaufbau ähnelt natürlich der „Innocence + Experience“-Tour seiner Band U2 von 2015, in der er von seinen ersten Schritten in die Autonomie berichtete. Es ist die Coming-of-Age-Story der stummen Verzweiflung nach dem Tode Iris Hewsons, die Story von der Musik der Ramones, die er im Kinderzimmer hörte, zu der er ungelenk tanzte, und die zu seinem Ventil wurde. Er erzählt von den Troubles in Nordirland. Von „Sunday Bloody Sunday“.

Und natürlich lobt er sich auch selbst. „We can end poverty!“, ruft er in den Saal. „Red“, „One“ – er blendet die Namen der von ihm gestifteten Wohltätigkeitsorganisationen ein. 35 Millionen Kinder, sagt Bono, hätten durch die Arbeit seiner NGOs zur Schule gehen können. „We fuckin‘ love you, Germany!“, das sagt er auch, weil die Regierung Merkel sich empfangsbereit für seine Vorschläge gezeigt, viel Geld gegeben hätte. Wer will, kann über all das lachen. Ist er da wieder, der „Messiaskomplex“? Bono, das „Maskottchen“ der Politiker? Die Frage ist nur, ob es besser gewesen wäre, hätte Bono stattdessen politisch nie etwas aus seiner Position gemacht.

Das berührendste Kapitel aus „Surrender“ befindet sich gleich am Anfang. Es geht um Schamgefühle. Bono fragt sich, wie es sein kann, dass er bei der „Innocence“-Tour vor 18.000 Leuten und mit Mitte 50 über den Tod seiner Mutter, die vor 40 Jahren verstarb, klagend singt. Ob das nicht lächerlich sei. Ob etwas nicht aufgearbeitet sei. Auf der Leinwand wird nun das Grab seiner Mutter eingeblendet. Auf dem Grabstein steht: „Iris“. Dann taucht daneben ein weiteres Grab auf. Auf dem Grabstein steht: „Paul“. Welcher Rockstar traut sich dieses Bekenntnis zu, ewig Sohn zu bleiben? Bis in den Tod. Lennon vielleicht, aber er starb zu früh.

Der Vater dirigierte einst vor der Stereoanlage mit Stricknadeln zu „La Traviata“. Der Sohn sah bewundernd zu. Bono sagt, Bob Hewson habe sich nie für die Megakarriere seines Sohns interessiert. Aber er habe viel von Tenören gehalten – weshalb er auch nicht habe glauben können, dass sich ausgerechnet Pavarotti für Paul Hewson interessiert. „Surrender“ hätte eine Geschichte über Erblast werden können, doch es wurde eine Geschichte über Emanzipation von den Eltern, aber auch der Anerkennung von Grenzen, die dabei nicht überschritten werden können. Irgendwie bleibt man immer Sohn oder Tochter.

Viel wurde über Bonos Stimme in den letzten zehn Jahren geredet, zu Recht. Schon eine kurze Hörprobe der vergangenen U2-Tour-Bootlegs, ob über Soundboard oder der Funkabzapfe von Bonos In-Ears, offenbarte zum Teil erhebliche Gesangsprobleme. Von diesen Problemen ist am heutigen Abend nichts zu spüren. „Wenn jemand Wichtiges stirbt“, sagt Bono, „überträgt sich etwas von ihm auf Dich. Bei mir war es die Stimme, die sich nach dem Tod meines Vaters änderte“.

Und dann macht Bono den Tenor. Für seinen Vater. Er singt ein Lied, keinen U2-Hit, sondern „Torna a Surriento“. So, wie Pavarotti es gesungen hatte? Nein, nicht mit derselben Qualität. Aber so, wie es ihm gerecht wird, wenn ein Rocksänger es probiert. Und das ist schon ziemlich viel.

Nach den letzten Tönen aus geschwollenem Brustkorb verlässt Bono die Bühne. Es gibt keine Zugabe. Die Geschichte ist erzählt. Man kann seine Wunden offen zeigen und dennoch als Sieger gehen.